-

살아있는 전설 석촌동 고분군초기 백제를 찾아서 2021. 12. 2. 05:48

2015년 잠실 송파 석촌동 고분군에서 다수(多數)의 백제인 뼈와 금제 장식 등의 유물이 발견됐다는 소식을 들었을 때 어안이 좀 벙벙했다. 물론 충격적이기도 했으니, 흡사 이장 명령으로 선산의 유해를 화장시켰을 때 발견된 조상의 사리를 마주한 느낌이었다. 하지만 놀람은 잠깐이었고 어안벙벙한 기분은 지금까지 남아 있다. 표현이 옳은가는 모르겠지만 백제 최대의 왕릉군인 석촌동 고분군은 사묘(死墓)가 된 지 이미 오래이기에 21세기에 그곳에서 무엇인가가 발견되었다는 것은 가히 기적이나 불가사의의 범주에 드는 노릇이었다.

혹자는 송파 석촌동 고분군을 경주 시내에 있는 신라 대릉원에 비유하기도 한다. 석촌동 고분은 서울 시내에 남겨진 백제 왕과 왕족들의 무덤군이기 때문이다. 지금은 완형(完形)의 무덤이 고작 4기뿐이지만 일제시대만 해도 이곳에는 무려 293기의 돌무지무덤(적석총)이 존재했다.(1919~1920년 총독부 조사) 이전에는 당연히 더 많았을 것이니 이 동네가 석촌(石村, 돌말)이라고 불려진 이유도 바로 그 때문이리라. 돌무지무덤이 많은 동네라는 뜻이었다.

하지만 신라 대릉원은 살아 있는 무덤인 반면 석촌동 고분군은 사묘이다. 대릉원 묘역의 무덤은 발굴된 황남대총이나 천마총을 제외하고는 대부분의 무덤들이 아직도 시신과 부장품을 간직하고 있지만, 석촌동 고분은 이미 발굴되었거나 훼손된 까닭에 더 이상 나올 것이 없다는 뜻이다. 게다가 남아 있는 무덤도 완형에 가까운 것이 4기, 형태만 남은 것이 3~4기로 많아야 8기인데, 설상가상으로 그 땅 밑으로는 동서를 가로지르는 지하차도가 있어 차량들까지 쌩쌩 달린다. (그런데 거기에서 뭐가 나온 것이다)

석촌동 고분군

석촌동 고분군

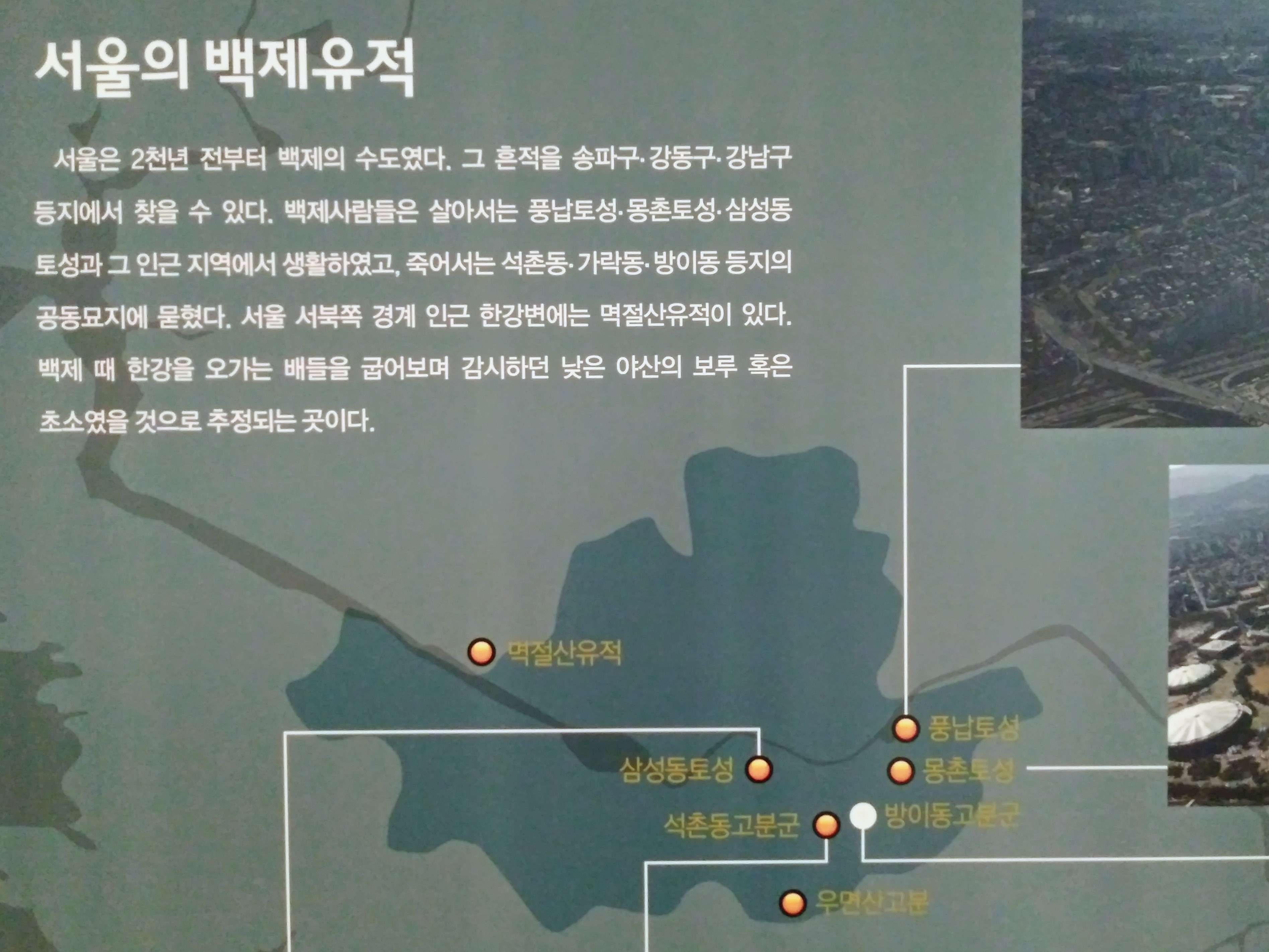

서울의 백제 유적

석촌동 고분군의 위치 (→)

지하의 관통도로 / 전방 숲이 석촌동 고분군이다. 잠실 시영아파트가 존재했을 무렵, 그 돌무지무덤들을 나도 본 적이 있다. 하지만 70년대 이후 급속도로 진행된 개발의 와중에 송파구 무덤군(방이·가락·석촌동 고분군)의 99% 이상이 사라져 버렸다. 그것이 오래된 일이 아닌 불과 30년 안쪽에 생겨난 일이다. 그나마 지금 석촌동 고분공원으로 남아 있는 1%의 유구마저 동서관통도로에 의해 사라질 뻔했으나 고고학자 이형구 교수의 외로운 투쟁의 결과로써 겨우 살아남을 수 있었다. 육상(陸上)도로 대신 지하도로가 마련된 까닭이었다.

정말이지 구사일생이 아닐 수 없었는데, 이를 계기로 석촌동 고분군이 기존 1513평에서 1만7000평으로 넓어지고 사적으로 지정되는 전기가 마련됐다.(사적 제243호) 이것이 1985년의 일로, 공원은 1991년까지 이어진 공사로써 정비됐다. 이로써 우리가 교과서로 배웠던 4세기 백제 전성기의 왕들 무덤이 몇 개는 살아남을 수 있었으니, 움무덤(토광묘) 등을 비롯한 다양한 형태의 3~5세기 무덤들까지 볼 수 있게 되었다.

1917년 확인된 방이동 가락동 석촌동의 고분군

석촌동 고분군 무덤 분포도

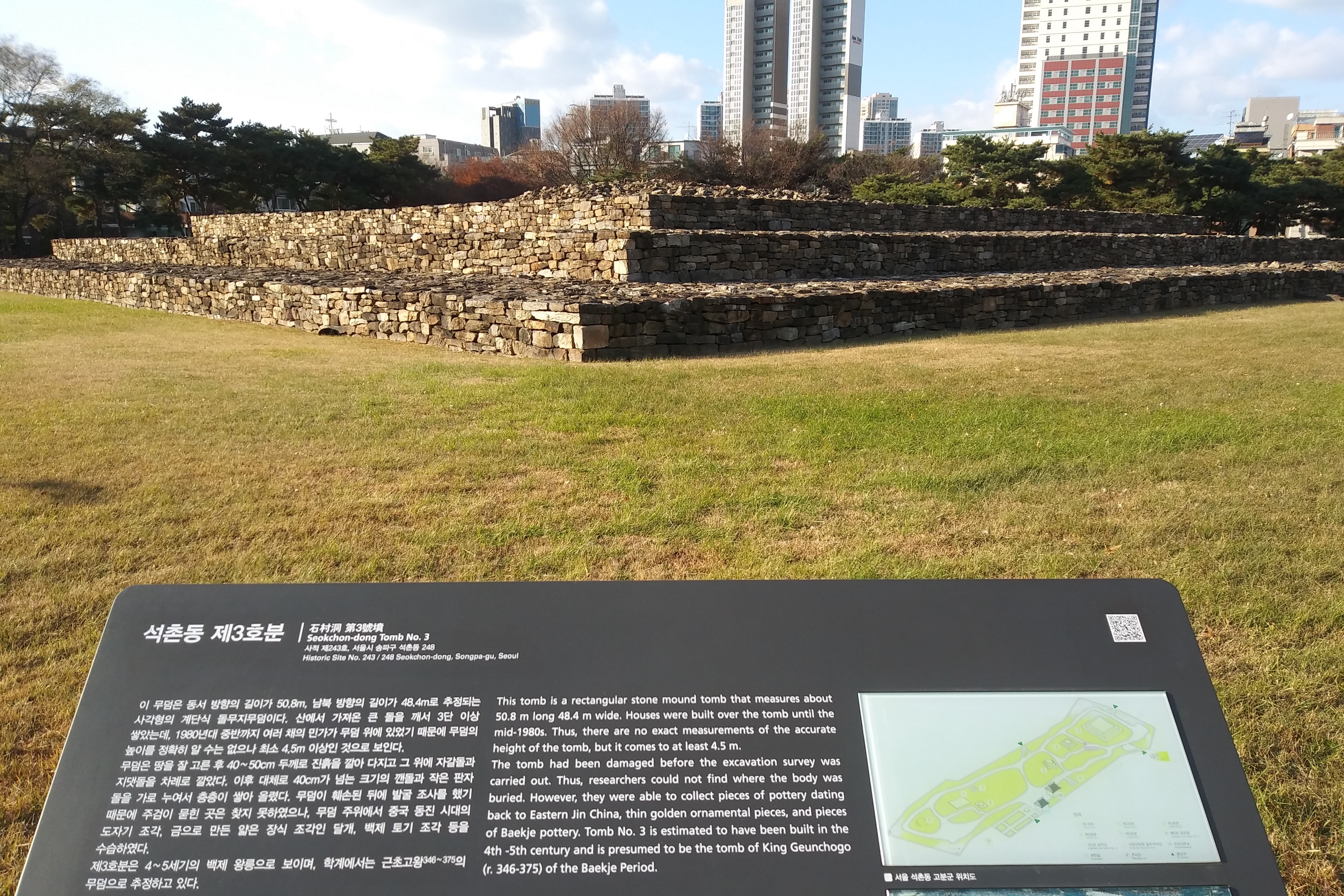

석촌동 3호분 / 밑변의 길이 동서 50.8m, 남북 48.4m의 계단식 돌무지 무덤으로 고구려 장군총을 능가하는 규모이다. 1980년대 중반까지 여러 채의 민가가 무덤 위에 있던 까닭에 무덤의 높이와 상부 구조를 정확히 알 수 없으나 최소 4.5m 이상이었을 것으로 추정하고 있다. 백제의 최전성기를 이끌었던 근초고왕(346-375)의 무덤으로 여겨진다.

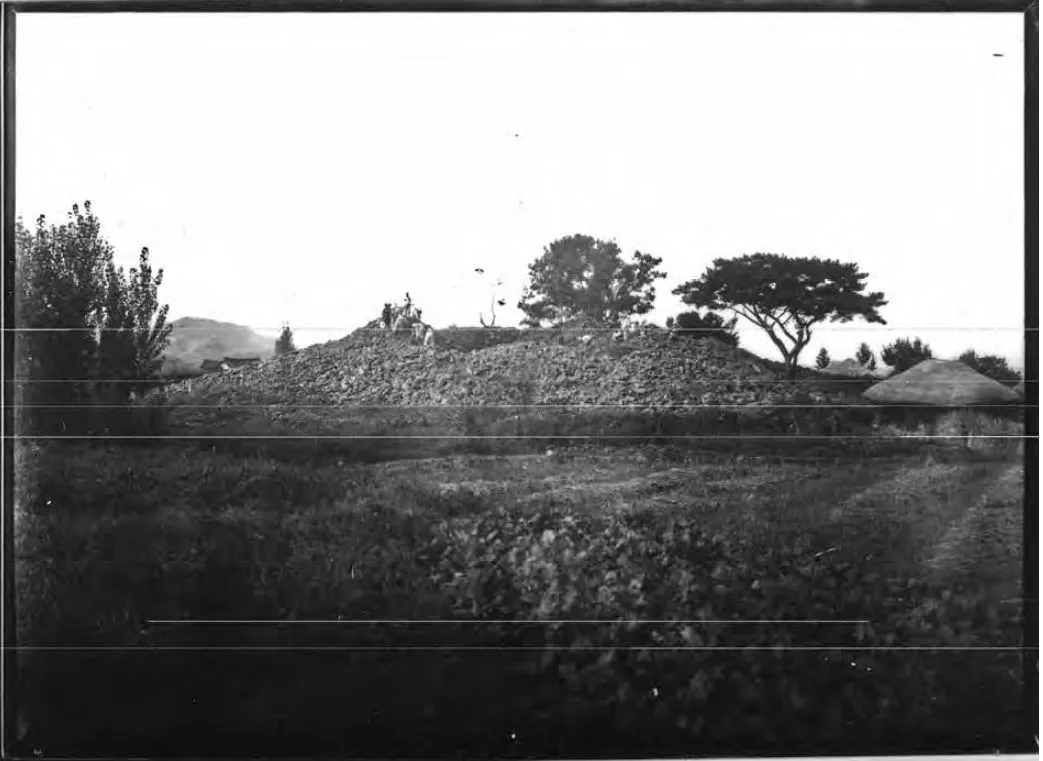

국립중앙박물관 유리 건판 속의 일제 시대의 석촌동 3호분

석촌동 4호분 / 밑변의 길이 17m, 3단 기단의 돌무지 무덤이다. 겉은 돌이지만 내부는 흙으로 채워진 형식으로서 전통적 고구려 돌무지무덤과는 다른 관계로 백제식 돌무지무덤으로도 불린다.

석촌동 2호분 / 밑변 길이 25m, 너비 20m로, 1987년 발굴 조사 당시 돌무지는 기단부의 1m 정도가, 내부의 흙무지는 높이 3.8m 정도의 봉분이 남아 있어, 기단부를 근거로써 3단의 계단식 돌무지 무덤으로 복원했다.

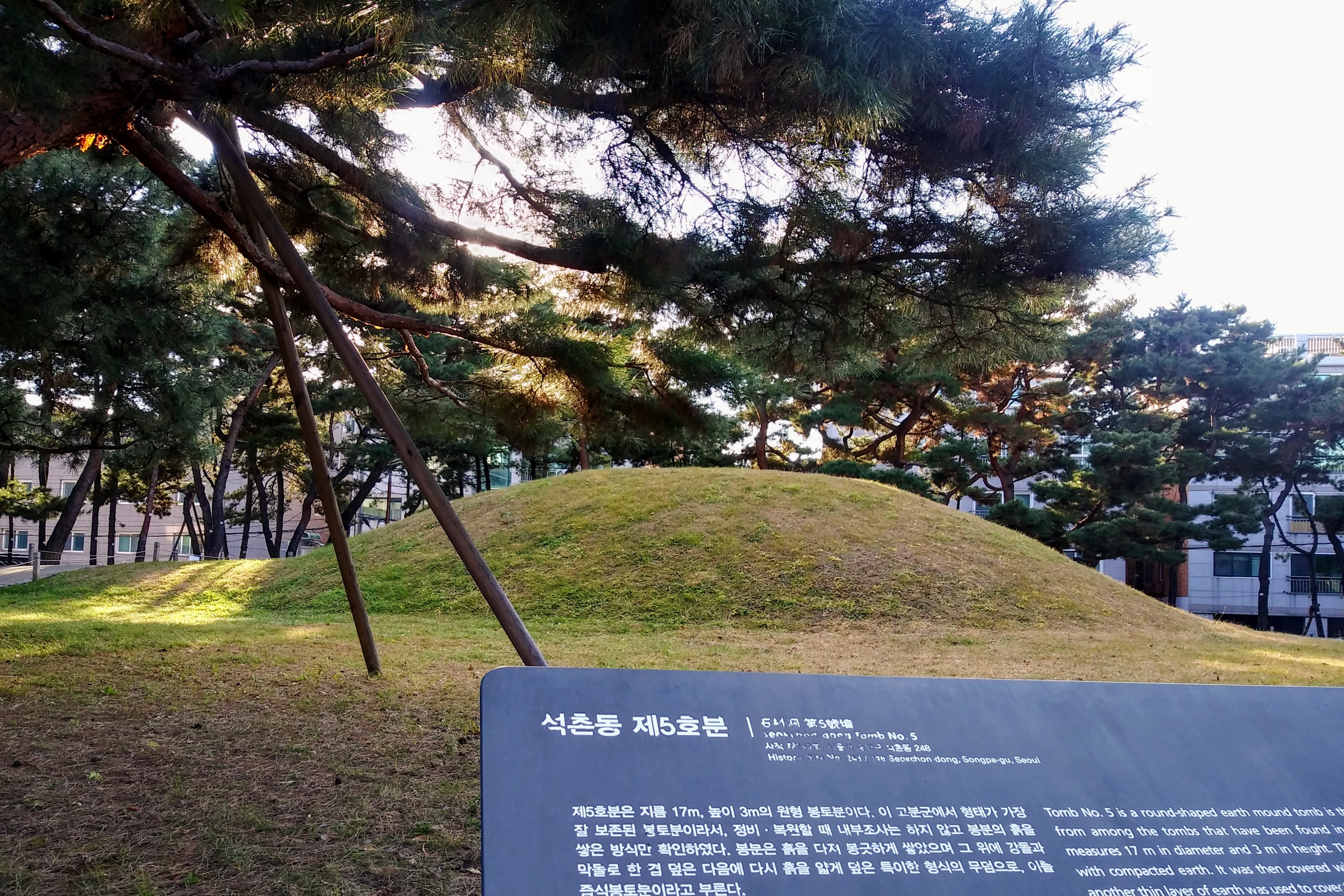

석촌동 5호분 / 지름 17m, 높이 3m 정도의 원형 봉토분이다. 석촌동 고분군 가운데 유일한 봉토분이며 형태가 가장 잘 보존돼 있다. 분구는 내부 구조 위에 흙을 다져 쌓아 덮고 그 위에 강돌과 막돌을 섞어 한 벌 깐 다음에 다시 그 위에 흙을 엷게 덮은 즙석분구로서, 가락동 1,2호분, 방이동 고분군에서도 같은 형태가 나타난다.

2호 움무덤 / 길이 223cm, 너비 76cm, 높이 21cm의 무덤으로 인류 역사상의 가장 오래되고 보편적인 묘제이다. 당연히 위의 무덤 형식에 시기적으로 앞서며, 부장품으로 짧은 목의 단지 1개와 민고리 형식의 금귀거리 1개가 출토됐다.

3호 움무덤 / 길이 208cm, 너비 58cm, 깊이 26cm의 무덤으로 회청색 짧은 목의 단지 1개가 출토됐다. 원래 있었던 움무덤을 방수 보호시설로 덮고, 상부 50cm 지점에 위 모형을 재현했다.

내원외방형 돌무지 무덤 / 바깥쪽은 변 길이 16m의 방형, 안쪽은 지름 11.4m의 원형을 이루고 있다. 오래 전 파괴되어 흙이 덮이고 민가가 들어서 고분의 원형을 밝힐 수 없으나 발굴 조사 때 안쪽 원형 석축 바닥에서는 적석 토광묘 2기와 석관묘 3기가 드러났다. 토광묘와 석관묘 위에 이 돌무지 무덤이 축조된 것으로 보이며, 백제의 최고 지배층을 형성한 유이민계통이 선주민들을 정복한 사례로 여겨진다.

석촌동 1호분 / 일찍이 집을 짓기 위해 파괴된 고분 위에 흙이 덮이고 민가가 들어서 상부구조는 알 수 없으나, 발굴 조사에서 드러난 적석 상태로서 무덤 2기가 남북으로 이어진 쌍분임이 확인됐다. 북분은 9.9x8.9m, 남분은 9.6x9.8m의 크기이며 무덤 사이의 공간을 진흙으로 메우고 길게 돌을 덧쌓아 두 무덤을 연결했다.

1호분 평면도

석촌동 3호분에서 발견된 청자 네귀항아리 / 가운데 깨진 것이 진품이고 왼쪽 것은 복원품이다.

석촌동 고분군에서 발견된 막새기와

석촌동 고분군 출토 토기

석촌동 고분군 출토 금귀걸이 2015년 5월, 백제인의 뼈와 금제 장식 등의 유물이 발견된 곳은 1호분과 연결된 북쪽 잔디광장이었다. 이곳에서 우연히 직경 25㎝의 싱크홀이 발견되며 조사가 시작된 것인데, 발굴 결과 놀라운 유구가 드러났다. 잘 다져진 기반 위에 지어진 돌무지무덤이 연속해서 이어지는 이른바 '연접식 돌무지무덤'의 유구가 나타났던 것이었다. 한성백제박물관에서 제공한 아래의 사진이 그 당시의 것이나 자세한 형태를 파악하기 힘들고, 아래 특별전에 전시됐던 지도를 보면 이곳을 왜 '한국판 왕가의 계곡'이라고도 부르는지 금방 이해가 간다.

당시 발굴된 유구의 사진 / 한성백제박물관 제공

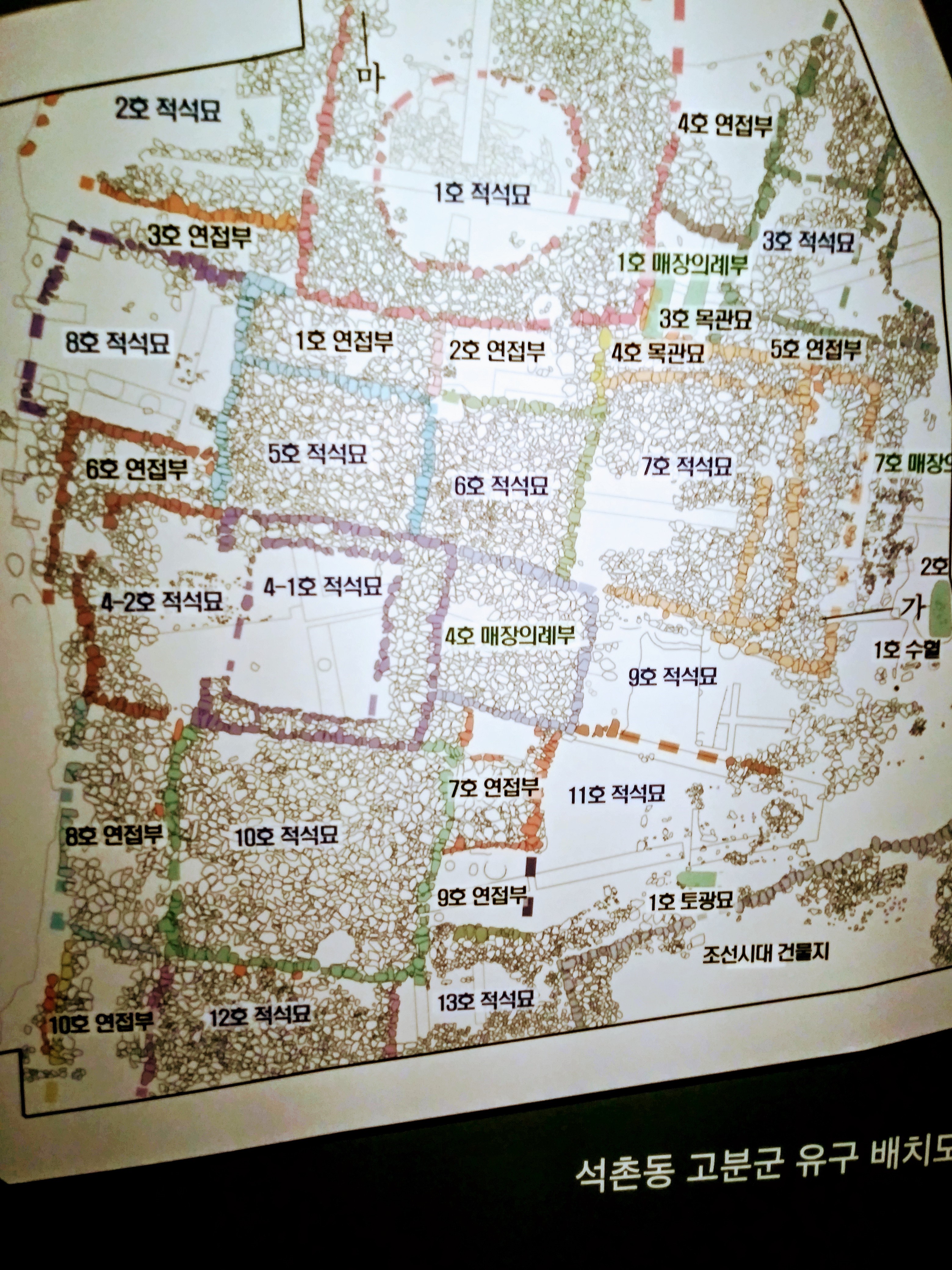

발굴 유구 배치도 특이한 것은 이곳에서 장례의식을 치른 공간으로 보이는 매장의례부 3곳이 발견됐다는 점이었다. 그리고 이곳에서는 돌무지무덤 주인공들의 신분을 짐작할 수 있는 금 장신구와 유리구슬을 비롯한 유물들도 나왔는데, 그보다도 발굴단원들을 놀라게 만든 것은 매장의례부에서 출토된 총 4.3㎏에 달하는 인골이었다. 이 뼈들은 모두 잘게 부서진 채로 발견되었는데, 세월의 무게에 의한 것이 아니라 인위적으로 부순 것들이었다. 서울대 산학협력팀은 이 인골들이 12~16명의 것이라 분석했다.

아울러 유백색의 색깔에 미루어 이 뼈들은 600도 이상의 고온으로 불에 화장된 뒤 잘게 부수어진 것으로 판명되었다. 하지만 분석할 수 있는 것은 다만 거기까지이니, 백제인들이 왜 시신을 화장했으며 그렇게 부순 인골들을 무덤에 안치하지 않고 일부를 장례의식을 치른 공간에 두었는지, 그 인골들과 주변의 연접된 무덤들과는 또 무슨 관계가 있는 것인지는 전혀 밝혀지지 않았다. 1%의 남은 공간에서 발견된 거대한 유구와 대량의 인골...... 이제껏 우리가 알지 못했던 백제의 전설이 해석을 기다리고 있으나 이것을 풀기는 매우 힘들 듯하다.

발굴된 유구

출토된 장신구와 인골

발굴은지금도 계속되고 있다. '초기 백제를 찾아서' 카테고리의 다른 글

백제의 무기 쇠뇌[弩] (0) 2021.12.07 백제의 도성 풍납토성 (0) 2021.12.06 백제 첫 사찰은 하남 천왕사? (0) 2021.02.08 몽촌토성이 함락되던 한성백제 최후의 날 (0) 2021.02.06 깜놀! 그간 몰랐던 한성백제 유적 (0) 2021.02.03