-

백제의 무기 쇠뇌[弩]초기 백제를 찾아서 2021. 12. 7. 05:10

노(弩)는 활의 일종이기는 하나 기계적 장치로써 화살을 멀리 보내고 또 빠른 연사(連射)가 가능하게끔 만든 무기다. 그리고 정확성 또한 활보다 뛰어났으리라 여겨지는데, 우리 말로는 쇠뇌라고 부른다. 이 노에 대해서는 아마도 <사기열전>의 다음 문장이 가장 오래된 기록이 아닐까 한다.

齊軍萬弩俱發(제나라 군대의 수많은 노가 일제히 발사되었다) ㅡ 《사기》 〈손자오기열전(孫子吳起列傳)〉

《사기》 〈손자오기열전〉에는 손무(孫武), 손빈(孫臏), 오기(吳起)에 관해 실려 있는데, 위의 내용은 손빈의 것이다. 손빈은 <손자병법>의 저자 손무의 5대손쯤 되는 사람으로 <손빈병법>의 저자이기도 하다.(통상 손무와 손빈을 합쳐 손자라 부른다)

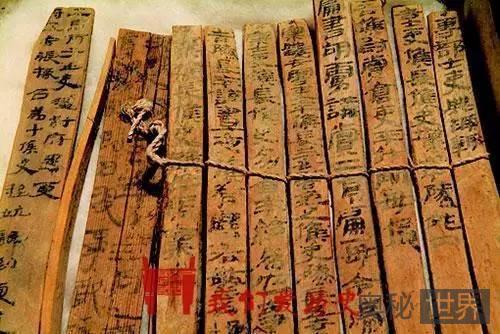

<손빈병법>은 구전만 될 뿐 실물이 전해지지 않다가 1972년 중국 산둥성의 한나라 시대 무덤에서 발견된 죽간 가운데에서 구전되는 총 89권 중의 30권이 실물로 확인되었다. <손자병법>이 워낙에 유명해 인지도가 눌리지만 실제로 <손빈병법>을 연구해 본 사람들은 모두가 <손빈병법>의 경우가 훨씬 실전용이라고 입을 모은다.

1972년 발견된 '손빈병법' 병법은 전쟁에 관한 책이므로 그와 같은 평을 보자면 <손빈병법>은 <손자병법>보다 더 뛰어난 책이라 할 수 있을 텐데, 《사기》 〈손자오기열전〉에서 보여주는 인생 역정과 병법도 손빈의 경우가 훨씬 이채롭다. 특히 제나라군의 사령관이 된 손빈이 마릉(馬陵)에서 방연(龐涓)을 죽일 때 한 그루만 남겨진 나무의 한쪽 껍질을 벗겨낸 후, "龐涓死于此樹之下(방연이 이 나무 밑에서 죽는다)"라고 적어두는 장면은 〈손자오기열전〉의 백미다.

손빈의 계산 대로 위나라 군사들을 이끌고 한 밤중에 마릉에 도착한 방연은 그 나무를 보고 호기심에 불을 밝혀 글을 읽는데, 바로 그때 제나라 군대의 수많은 쇠뇌가 일제히 발사되었고 위나라 군대는 큰 혼란에 빠지게 된다.(萬弩俱發, 魏師大亂相失) 패배를 직감한 방연은 스스로 목숨을 끊으며 다음과 같은 말로써 패배를 자인한다. "내가 결국 애송이의 명성을 얻게 만들었구나.(遂成豎子之名)"

방연의 일러스트 이렇게 볼 때 쇠뇌는 손빈의 발명품일 가능성이 높다. 그는 전쟁에서 살상력을 극대화시키기 위해 기존의 활 대신 연사가 가능한 쇠뇌를 제작해 실전에 배치시켰고, 이로 인해 마릉전투에서 대승을 거두며 친구 방연에게도 멋진 복수를 하게 되는 것이다.

〈손자오기열전〉을 보면 손빈은 제(齊)나라 산둥성에서 태어나 방연과 함께 당대의 최고 석학인 귀곡자(鬼谷子) 밑에서 수학했다. 이후 손빈의 지혜를 시기하고 경계한 방연의 음해로 무릎 슬개골이 제거되는 형을 받아 걸음을 걸을 수 없는 불구가 되었으나 결국 제나라의 군사(軍師)가 되어 방연에게 복수하게 된다. 짐작해 보면 그때가 대략 기원전 300년 경이므로 쇠뇌의 역사는 매우 오래된 셈이다.

여기서 내가 노(弩), 즉 쇠뇌의 얘기를 길게 함은 앞서 말한 백제 풍납토성에서 그 쇠뇌가 발견되었기 때문이다. 말한 바 대로 1925년 풍납동 토성 근방에 살던 조선인은 대홍수로 인해 습득하게 된 초두(鐎斗: 술을 데우는 쓰이는 청동 그릇) 두 점을 총독부박물관에 팔러 오는데, 그 뛰어난 물건에 놀란 총독부 학예사 아유카이 후사노신(鮎貝房之進)은 직접 풍납동(당시 경기도 구천면 풍납리)을 찾게 된다.

아유카이는 거기서 홍수에 노출된 과대금구(銙帶金句: 금제 혁대 장신구) 금귀걸이, 유리구슬, 백동(白銅)으로 만든 거울, 사구획문(四區劃文) 와당, 다수의 경질토기 등을 손에 넣는데, 그가 입수한 백제 우물 중에는 청동 노기(弩機), 즉 쇠뇌도 있었다. ( 김태식저 ≪풍납토성≫ 2001년 김영사 / 권오영의 논문 <유물을 통해 본 풍납토성의 위상>)

풍납토성의 대표 유물이 된 초두

몽촌토성에서 출토된 혁대 버클

당시의 풍납토성 내부 사진

풍납토성 초두 출토 지점 / 풍납토성에서 청동 초두가 발견된 지점을 찍은 모습이다. 물길에 의해 노출된 단애면에서 대옹이 출토되었고 그 내부에서 초두가 수습되었다. 1925년 촬영. ⓒ국립중앙박물관 (한국민족문화대백과사전의 사진과 설명)

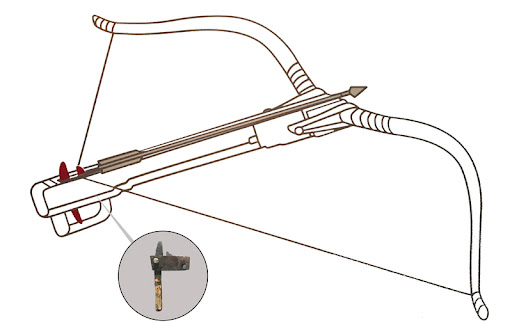

풍납토성 청동 초두가 발견된 대옹. 1925년 촬영. ⓒ국립중앙박물관 (한국민족문화대백과사전의 사진과 설명) 하지만 유감스럽게도 이 유물들은 모두 행방이 묘연한데,(권오영은 논문에서 과대금구만 사진으로 남아 있다고 했으나 사진도 찾을 수 없었다) 물론 청동 쇠뇌도 남아 있지 않다. 다만 국립중앙박물관에는 낙랑의 유물로 전해지는 쇠뇌 방아틀뭉치가 있어 그 모양새의 짐작이 가능하니 복원된 것을 보면 오늘날의 석궁과 유사한 형태를 하고 있다.

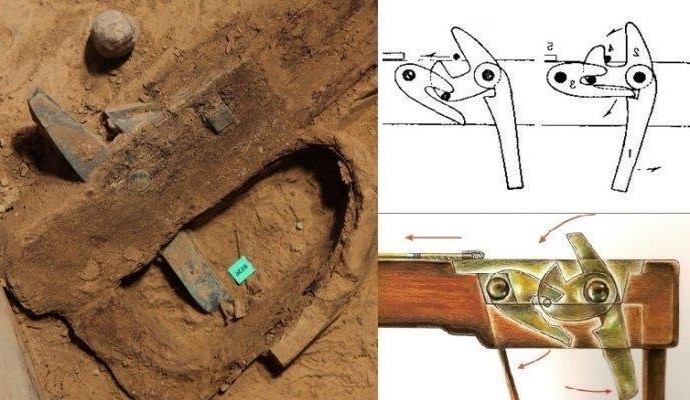

평양 석암리 9호와 219호, 정백리 8호분 출토 낙랑 쇠뇌 방아틀뭉치(6.5~12cm) / 국립중앙박물관 그런데 이걸 어떻게 쐈을까? 쇠뇌의 방아틀뭉치는 활시위를 거는 아(牙)와 아를 물고 있는 곽(郭), 그리고 방아쇠인 현도(弦刀)로 구성되어 있다. 화살을 쏠 때 현도를 당기면 곽이 내려가고, 이때 아에 걸린 시위가 풀림과 동시에 시위에 걸린 화살이 앞으로 나아가게 되는 것이다. 통상적으로 쇠뇌의 길이는 50~60cm 내외로, 사정거리는 260m 정도라고 알려져 있다.

쇠뇌의 발사 원리

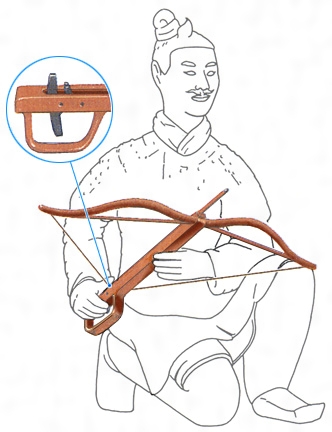

국립경주박물관의 쇠뇌 그림 / 2004년에 경북 영천시의 널무덤에서도 청동으로 된 원삼국시대의 쇠뇌 방아틀뭉치가 출토되었다. 노는 전국시대 말기에 이르러서는 각국의 주력 무기로 사용된 것으로 보이니 1974년 발견된 진시황의 병마용갱에서 노를 쏘는 쇠뇌수가 전열(前列)에 배치된 것으로 알 수 있다. 다만 무기의 관람은 불가능하니 진시황 사후 전국적인 반란이 일어났을 때 함양(咸陽: 진나라의 수도)에 쳐들어 온 초나라 군사들이 쇠뇌를 비롯해 병마용병들이 보유하고 있던 무기를 모두 가져갔기 때문이다.

무기를 빼앗긴 병마용들

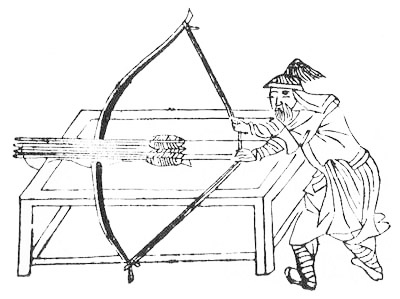

마찬가지로 무기를 상실한 쇠뇌수 하지만 쇠뇌가 현대의 석궁 같은 모양새일 것이라는 짐작은 어렵지 않아 병마용의 쇠뇌수들도 아래와 같은 무기를 들고 있었으리라 여겨진다. 그렇지만 쇠뇌의 발사 자세가 전부 '무릎쏴'에 국한되지 않았으니 전국시대에도 필시 아래와 같은 다양한 사격법이 활용되었으리라 본다.

병마용의 쇠뇌수

화살을 장전하고 발사하는 단계가 순차적으로 이어져 연속사격이 가능하다. 그런데 지난 2015년 3월, 병마용 1호갱 3차 발굴에서 당대에 실제로 쓰인 1.5m의 대형 쇠뇌가 완전한 형태로 발견되어 화제를 모았다. 영국 런던대(UCL)와 중국 병마용박물관 연구진의 발표에 의하면 이번에 발견된 쇠뇌는 800m 떨어진 곳의 적을 맞출 수 있을 만큼 위력적이라 하는데, 특히 이 쇠뇌는 그것을 걸어 사용하는 '경'(檠)이라는 틀까지 함께 나와 더욱 주목을 받았다. 《한서》 〈소무전(蘇武傳)〉 등에 등장하는 '경'의 실체가 비로소 파악된 것이었다. 아울러 당대 방아틀뭉치의 모양새와 작동원리를 파악할 수 있게 해 주었다는 데도 의미가 있었다.

병마용 출토 쇠뇌

발견된 쇠뇌의 방아틀뭉치 작동 형식 초기 백제의 쇠뇌 역시 이와 유사했을 것으로 여겨진다. 그리고 여러 가지 형태와 기능으로써 다양하게 운용되었을 것으로 여겨지는데, 어쩌면 제갈량이 만들었다는 여러 개의 화살을 동시에 발사할 수 있는 연노(連弩, 리엔누)와 같은 무기도 보유했을는지 모른다. 근초고왕으로 대표되는 4세기 백제의 전성기는 이 쇠뇌 부대를 앞세운 군대로 인해 가능했을 것이니 평양성 전투에서 백제군의 화살을 맞고 전사했다는 고구려 고국원왕도 필시 쇠뇌에 의해 당했을 것이다.

위키백과에 실린 연노(連弩) / 제갈량이 제작했다고 하여 제갈노라고도 불린다는 설명이 붙어 있다.

일본에서 재현한 연노 그렇다면 당시 고구려에는 쇠뇌가 없었을까? 그렇지 않다. 《주서(周書)》 고려조(高麗條)에는 '(고구려의) 병기는 찰갑, 쇠뇌, 날카로운 활과 창 등이 있다'(兵器有甲弩弓箭戟矟矛鋌)고 분명히 말하고 있으며, 남포시 덕흥리 고분 전실 남벽의 묵서명에는 '□현의 현령이 쇠뇌를 들어 난간에 걸었다'(□縣令捉軒弩)는 기록이 보이는 바, 고구려 또한 쇠뇌를 주무기로 사용했음을 알 수 있다. 그런데 왜 고구려군은 근초고왕에게 무참히 패했을까?

유주자사 진(秦)의 무덤인 덕흥리 고분 답은 당시의 백제 쇠뇌가 고구려의 것보다 뛰어났기 때문이니 이를 뒷받침할 수 있는 내용이 《수서(隋書)》 〈동이열전(東夷列傳)〉에 실려 있다. 수나라의 역사서인 그 책에는 수나라 문제(文帝)가 고구려 평원왕에게 새서(璽書: 옥새를 찍어보낸 공식문서)로써 다음과 같이 따지는 내용이 소개돼 있다.

"(고구려) 태부(太府)의 공인(工人)이 적지 않으니 (평원)왕이 원한다면 스스로 문주(聞奏)하면 될 것인데, 그렇지 아니하고 몇 해 전 (고구려 사람이) 재화를 갖고 몰래 들어와 소인(小人)을 이익으로 움직여 사사로이 노수(弩手)를 데리고 자국으로 도망갔다. 이는 곧 병기를 수리하려 함인데, 그 의도가 바르지 못하니 바깥 소문을 두려워하여 도둑질한 것이 아니겠는가."

즉 수문제는 "너희들도 해당관청에 기술자가 배치돼 있을 것인즉 고장이 잦은 쇠뇌에 관해 알고 싶으면 그들에게 주문을 내려 물어보면 될 것인데, 돈으로 우리 쇠뇌 기술자를 빼내 데려가니 심히 괘씸하도다. 이는 너희들의 기술력이 떨어진다는 소문이 날까봐 산업 스파이 짓을 한 것이 아니더냐?"고 강력히 다그치고 있는 것이다. (하지만 그 산업 스파이 짓이 효과가 있었는지 고구려는 수문제와 수양제의 연이은 침입을 물리친다. 그리고 그 덕인지는 모르겠지만 <성호사설>에 의하면 고구려는 당나라의 침입에 즈음에서는 사거리 1000보의 목노·木弩를 개발한다)

즉 고구려가 강국이었기는 하나 평원왕 이전에는 쇠뇌에 대한 기술력만큼은 중국이나 백제에 뒤졌다는 것이다. 하지만 백제는 그 말엽에 이르러서는 자체 기술로 천보노(千步弩: 1000보 떨어진 적을 쏠 수 있는 쇠뇌)를 개발한 신라에 뒤지게 되는 바, 이것이 백제가 신라에 패하게 되는 원인이 아닌지도 모르겠다. 천보노는 이름 그대로 500~600m 거리의 적을 쏠 수 있는 병기이므로 260m의 사거리를 가진 기존의 쇠뇌에 비할 바가 아니었을 것이다.

또한 신라의 쇠뇌는 당나라의 침입도 물리치고 삼국통일을 이루게 되는 바, 《삼국사기》 문무왕조에는 당나라 고종이 신라의 천보노를 만든 사찬(沙飡: 신라 8번째 관등) 벼슬의 구진천(仇珍川)을 당나라로 데리고 와 천보노를 제작하게 만드는 내용이 나온다. 자신들의 패배를 쇠뇌의 열세 때문이라 여긴 것이다. 하지만 구진천은 이러저러한 구실로 제작을 회피해 신라 국가기술이 끝까지 중국으로 넘어가지 않게 만든다.(그 구진천의 최후에 대해서는 나와 있지 않다)

전쟁기념관의 녹로노 천보노는 요즘으로 치자면 미사일 급의 무기라 할 수 있을 것이다. 예나 지금이나 전쟁은 우수한 무기를 가진 쪽이 이기는 법이니, 우리나라 기술진이 만들어 군이 보유하고 있다는, 실전용으로는 오히려 핵무기보다 앞선다는 무시무시한 위력의 벙커버스터 미사일 현무-4(탄두 중량 2t, 최대 사거리 800km)의 소식을 들어 든든하기 그지없는데, 나아가 지금은 김정은의 지하벙커 파괴는 물론이요, 중국과 일본에 대한 전체 공격도 가능한, 사거리 3000km의 현무-5를 개발 중이라고 한다.

2017년 6월 현무-2C의 시험 발사 장면 / 지난 3월 시험 발사한 현무-4는 아직 발사 장면이 공개되지 않았으나 너무도 가공한 까닭에 그 위력을 대폭 줄여 발사했다고 한다.

현무-4는 지하 300m의 요새도 파괴 가능하다. (이 사진은 현무-4가 아님) '초기 백제를 찾아서' 카테고리의 다른 글

백제 사찰 암사(岩寺)가 있던 암사동 (3) 2024.06.08 한성백제의 마지막 묘지 방이동 고분군 (0) 2022.07.11 백제의 도성 풍납토성 (0) 2021.12.06 살아있는 전설 석촌동 고분군 (0) 2021.12.02 백제 첫 사찰은 하남 천왕사? (0) 2021.02.08