-

한성백제의 마지막 묘지 방이동 고분군초기 백제를 찾아서 2022. 7. 11. 23:10

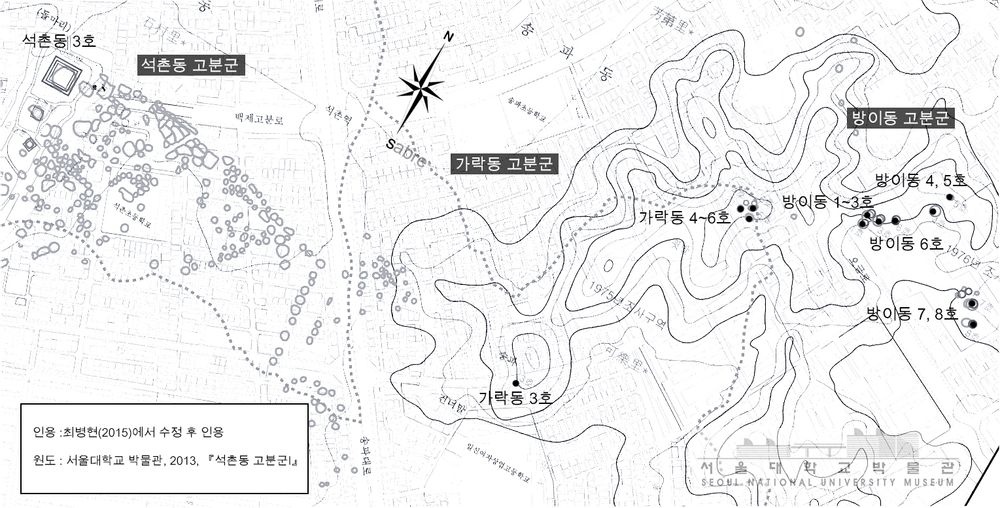

방이동 고분군은 서울 송파구 방이동에 존재하는 8개의 고분을 통틀어 이르는 말이다. 인터넷 <나무위키> 등을 보면 '이곳은 1975년 잠실지구 토지구획정리사업을 하다가 발견된 고분 유적'이라고 돼 있으나 옳지 않은 설명이다. 일제시대 때 만들어진 아래 지도를 보면 석촌·가락·방이동의 백제 고분군은 1917년에 이미 확인, 조사되었음을 알 수 있는데, 이때 확인된 무덤이 무려 290기나 된다.(강남개발에 즈음한 1971~75년 국립중앙박물관과 국립문화재연구소에서 이중 여덟 기 무덤에 대한 발굴조사가 있었다)

사적 제270호 방이동 고분군

한성백제 왕릉지구 고분 분포도 / 한성백제박물관

위 분포도의 상세 / 서울대박물관

방이동고분군의 위치 아울러 가락동 고분군을 방이동 고분군의 일부로 설명함도 옳지 않으니,(대부분 이렇게 서술돼 있어 헛갈리기 일쑤다) 가락동 일대에 산재하던 백제 고분은 1980년대 가락동 농수산물 종합도매시장, 다세대주택, 아파트 건설 등으로 사라졌다. 그리고 마치 존재하는 것처럼 설명돼 있는 4·5·6호분 역시 사라졌으니, 꼭 찾겠다면 잠실 한양 1차 아파트단지 밑을 헤집는 수밖에 없다. (물론 발굴허가도 안 나겠지만, 본래 고분군이 있던 30~50m가량의 언덕을 밀어 아파트를 건설한 까닭에 유구를 발견할 가능성은 0%이다)

방이동 1호분 너머로 보이는 한양아파트

가락동 고분이 있던 곳은 지금도 언덕이나

무덤은 간 데 없고 이름만 남았다. 이처럼 많던 고분은 강남개발과 함께 다 사라지고 현재 방이동 고분군에 남아 있는 무덤은 8기뿐이다. 지금 그곳은 공원으로 잘 정비되어 있는데, 정문으로 올라갔을 때, 왼쪽으로 제1·2·3·6호분이 있고, 오른쪽으로 제7·8·9·10호가 있다. 근방에 있던 4·5호분 역시 개발로 사라졌다. 이 또한 찾겠다면 6호분 동북쪽의 주택 단지 밑을 파야겠지만 집주인이 허락을 할 것 같지 않다.(--;;)

잘 정비된 공원과 위치 안내판

방이동 고분군과 4·5호분의 위치 (●)

방이동 4호분은 발굴도면과 부장품이 보존되고 있다.

방이동 2·3·6호분

6호분 동북쪽의 주택 단지 / 방이동 4·5호분이 묻혀 있는 곳이다. 지금의 방이동 고분 공원은 1983년에 조성공사를 시행하여 공원으로 만들었다. 안에 있는 무덤 8기는 모두 원형 봉토분이다. 따라서 움무덤과 돌무지무덤이 주류인 석촌동 고분군에 비해 시대가 훨씬 후대임을 알 수 있으며, 그중 굴식돌방무덤(횡혈식석실분)인 1호분이 가장 뒤늦게 만들어진 무덤으로 여겨진다. 제1호 무덤은 그 내부를 들여다보게끔 만들었다.

굴식돌방무덤은 백제의 무덤 양식 중에서 가장 늦게 나타나는 양식으로서 공주나 부여에 가서나 만날 수 있지만, 그나마 지금은 다 막아놔서 실제 무덤의 안을 들여다볼 수 있는 것은 없다. (30년 전만 해도 공주 송산리 고분군은 기어 들어가 안을 관찰할 수도 있었지만) 그 귀한 것을 서울에서 볼 수 있는 것인데, 무덤은 일찌감치 도굴되었으나, 70년대에 주민에 의해 회청색경질 굽다리접시(短脚高杯)와 항아리 등 3점의 토기가 기적적으로 수습되었다.

방이동 1호분

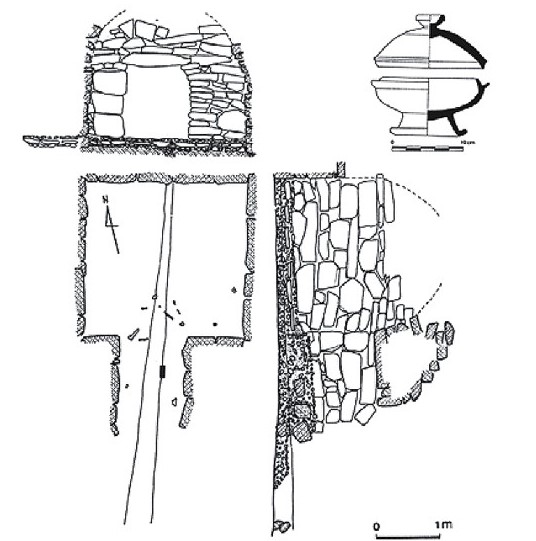

1호분 내부 / 널방은 남북 3.1m, 동서 2.5m, 높이 2.15m이며, 남벽 서쪽에 널길이 붙어 있다.

1호분 내부도면과 수습된 토기

방이동 고분 출토 토기 / 2021년 한성백제특별전에 그것들이 나왔다.

ㅋㅋ 이런 게 남아 있다니 문제는 이 토기가 백제토기냐, 신라토기냐 하는 것인데, 처음에는 당연히 백제토기로 여겨졌던 것이 신라의 것으로 밝혀지며 이 1호분을 신라 무덤으로 보아야 한다는 주장이 제기되었다. 그리고 이에 덧붙여 4호분과 6호분에서도 6세기 이후의 신라토기와 유사한 굽다리접시 등의 토기가 발견되었는데, 특히 6호분에서 나온 회청색경질 굽다리접시의 경우 굽구멍(투창)이 전형적인 신라토기 형식이어서 이곳 전체가 한강유역 점령 후 조성된 신라인 무덤이라는 주장이 뜻밖에도 힘을 얻기 시작했다.

이후 이곳이 백제인의 무덤인가, 신라인의 무덤인가가 크게 쟁점이 되었다. 그래서 처음에 붙여졌던 '방이동 백제고분군'은 '서울 방이동 고분군'으로 명칭까지 변경되었다.(2011.07.28 고시) 적어도 '방이동 고분=백제 무덤'이라는 최초의 등식은 파기된 것이니, 이 문제에 대해 방이동 고분 공원의 안내문은 다음과 같이 두리뭉실하게 설명하고 있다. 일단 그 내용을 읽어보고, 비교적 자세한 발굴이 진행되었던 3·6호분 안을 한번 들여다보자.

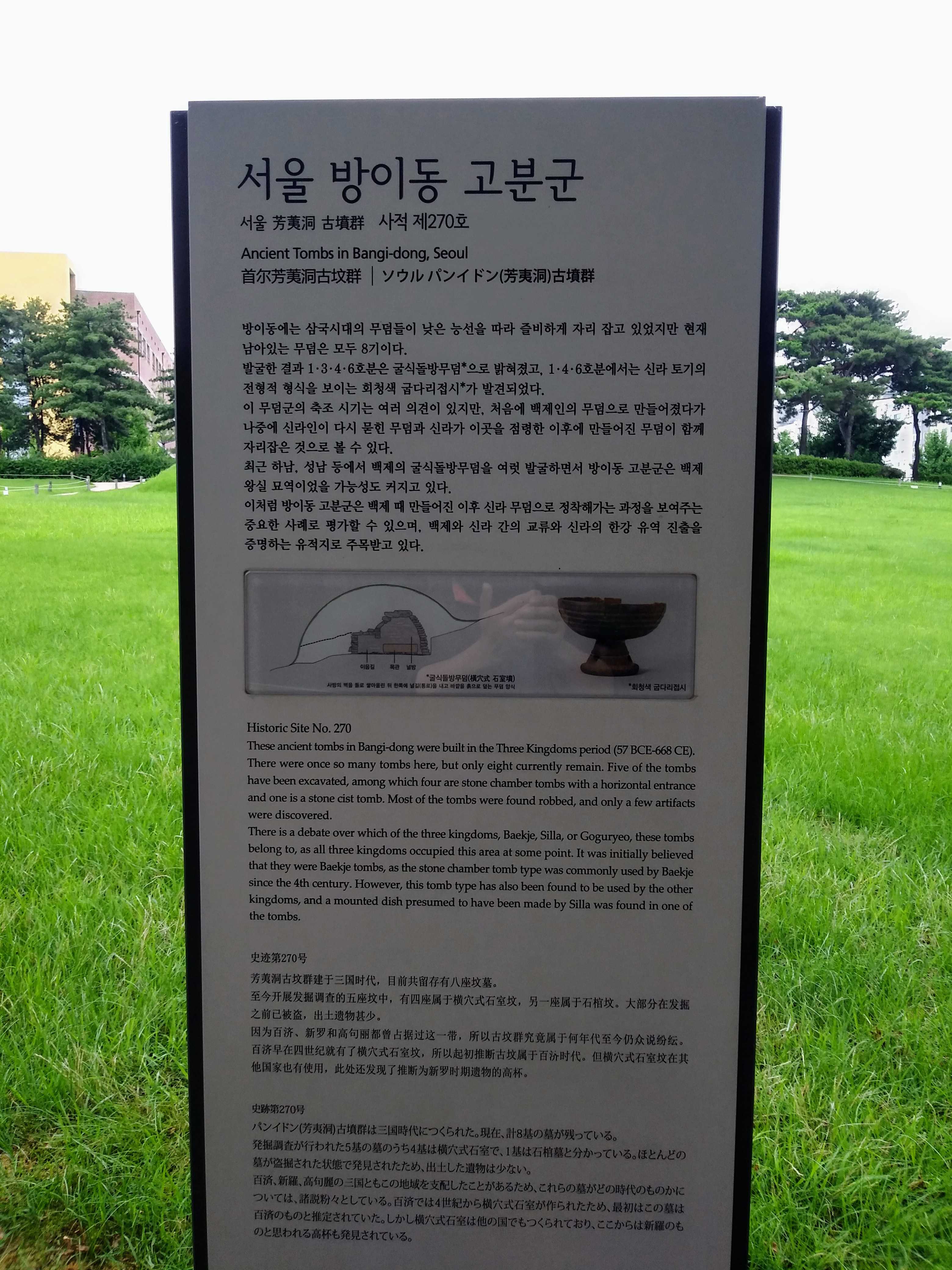

안내문 ▼ 안내문 내용 : 방이동에는 삼국시대의 무덤들이 낮은 능선을 따라 즐비하게 자리 잡고 있었지만 현재 남아 있는 무덤은 모두 8기이다. 발굴한 결과 제1·3·4·6호분은 굴식돌방무덤으로 밝혀졌고, 1·3··6호분에서는 신라 토기의 전형적인 형식을 보이는 회청색 굽다리 접시가 발견되었다. 이 무덤군의 축조 시기는 여러 의견이 있지만, 처음에 백제인의 무덤으로 만들어졌다가 나중에 신라인이 다시 묻힌 무덤과 신라가 이곳을 점령한 이후에 만들어진 무덤이 함께 자리 잡은 것으로 볼 수 있다.

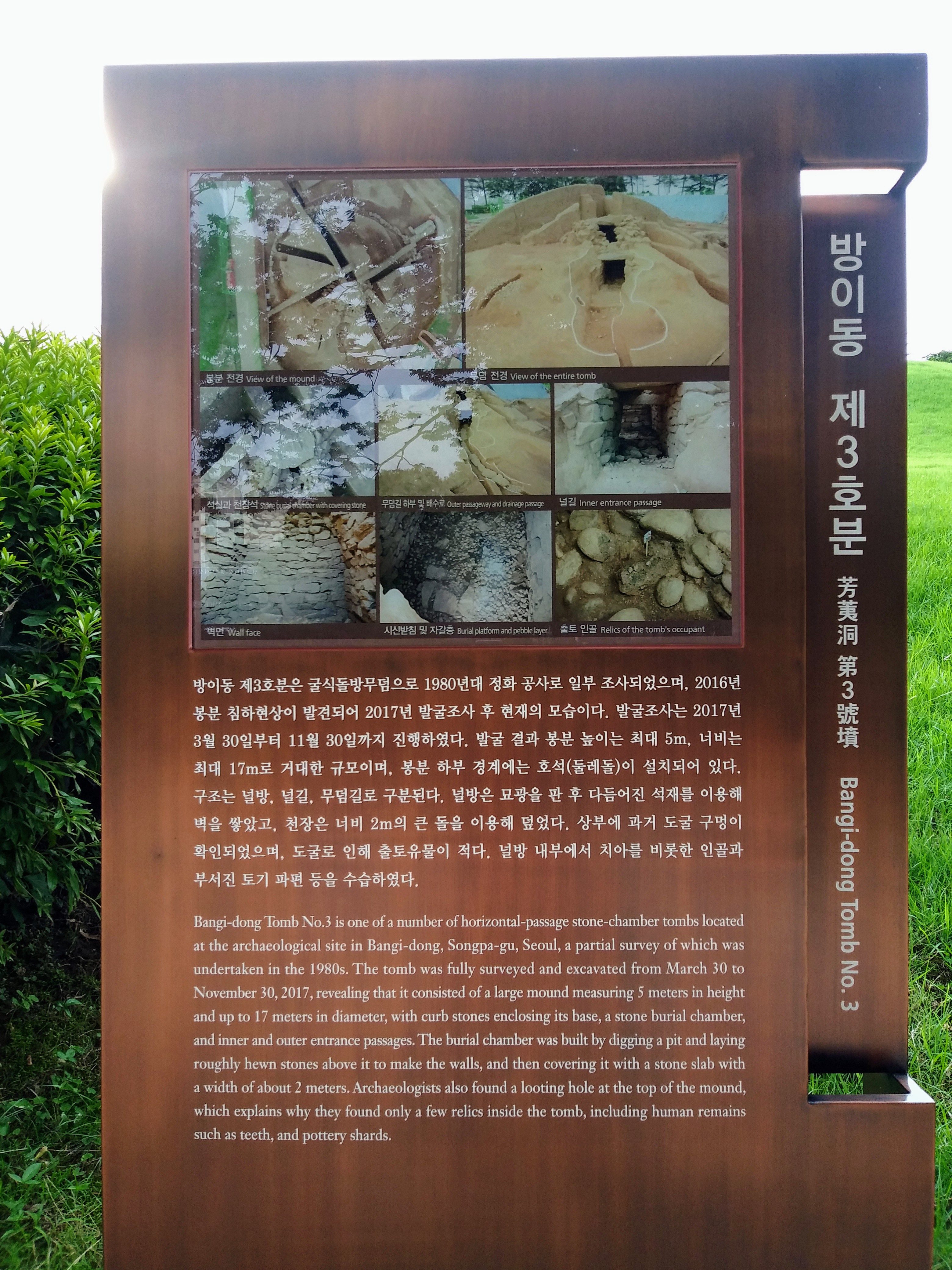

3호분

3호분 안내문 ▼ 3호분 안내문의 내용 : 방이동 3호분은 굴식돌방무덤으로 1980년대 정화 공사로 일부 조사되었으며, 2016년 봉분 침하 현상이 발견되어 2017년 발굴조사 후 현재의 모습으로 단장되었다. 발굴조사는 2017년 3월 30일부터 11월 30일까지 진행되었다. 발굴 결과 봉분 높이는 최대 5m, 너비는 최대 17m로 거대한 규모이며, 봉분 하부 경계에 호석(둘레돌)이 설치되어 있다. 상부에 과거 도굴 구멍이 확인되었으며, 도굴로 인해 출토유물이 적다. 널방 내부에서 치아를 비롯한 인골과 부서진 토기 파편 등을 수습하였다.

▼ 3호분 가상체험 (클릭!)

한성백제박물관 제공

6호분

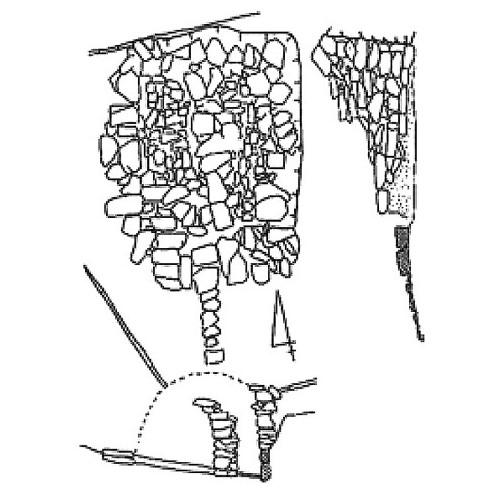

6호분의 내부도면

미발굴 고분인 7·8·9·10호분 (왼쪽부터)

9호분 / 오른쪽 행인으로써 크기를 알 수 있다. 그렇다면 결론은 무엇일까? 나의 견해로는 이 방이동 고분군은 한성백제의 왕과 왕비, 귀족의 무덤으로, 앞서 말한 대로 석촌동 돌무지무덤 후대의 무덤군이다. 묘제는 중국의 영향으로써 굴식돌방무덤의 형식을 보이며 그와 같은 무덤 형식으로 인해 백제 토기 등의 부장품은 거의 사라졌다. 위치 또한 도성인 풍납토성과 가장 가까운 데 위치해 왕실의 무덤이라 생각을 더하게 해 주는데, 반대로 신라인의 집단 무덤일 가능성은 거의 없다.

만일 출토된 껴묻거리를 근거로 6세기 이후 한강유역을 차지한 신라인의 떼무덤이라고 간주한다면 그들이 이곳에 집단 묘지를 쓴 이유가 너무 생뚱맞다.(그들이 이곳과 무슨 연관이 있다고) 다만 통일신라기의 무덤일 수는 있는데, 그것도 신라인이 조성한 것이 아니라 백제인의 것을 재사용했을 가능성이 크다. (굴식돌방무덤은 개폐가 가능하므로) 다만 일대에 새로운 묘지를 만들었을 가능성도 전혀 배제할 수 없는 바, 공원 입구에 있는 안내문이 현재로서는 가장 적절한 설명이 아닐까 한다.

입구 안내문 ▼ 입구 안내문의 내용

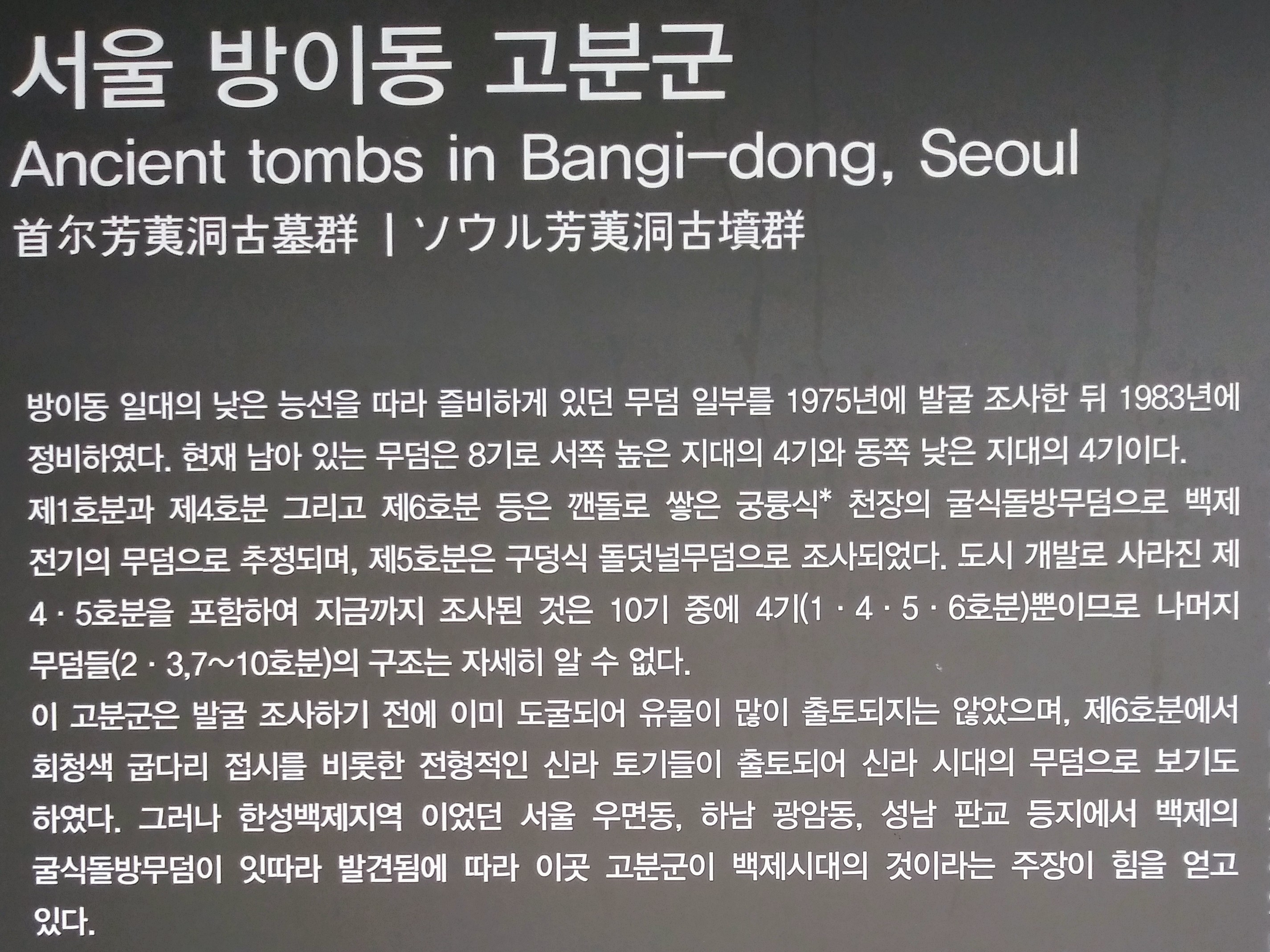

방이동 일대의 낮은 능선을 따라 즐비하게 었던 무덤 일부를 1975년 발굴조사한 뒤 1983년에 정비하였다. 현재 남아 있는 무덤은 8기로 서쪽 높은 지대의 4기와 동쪽 낮은 지대의 4기이다. 제1호분과 제4호분 그리고 제6호분 등은 깬돌로 쌓은 궁륭식(아치 형식) 천장의 굴식돌방무덤우로 백제 전기의 무덤으로 추정되며, 제5호분은 구덩식 돌덧널무덤으로 조사되었다. 도시개발로 사라진 4·5호분을 포함하여 지금까지 조사된 것은 10기 중 4기뿐이므로 나머지 무덤들의 구조는 자세히 알 수 없다.

이 고분군은 발굴 조사를 하기 전에 이미 도굴돼 유물이 많이 출토되지는 않았으며, 제6호분에서 회청색 굽다리 접시를 비롯한 전형적인 신라 토기들이 출토돼 신라 시대의 무덤으로 보기도 하였다. 그러나 한성백제 지역에 있던 서울 우면동, 하남 광암동, 성남 판교 등지에서 백제의 굴식돌방무덤이 잇따라 발견됨에 따라 이곳 고분군이 백제시대의 것이라는 주장이 힘을 얻고 있다.

'초기 백제를 찾아서' 카테고리의 다른 글

백제 사찰 암사(岩寺)가 있던 암사동 (3) 2024.06.08 백제의 무기 쇠뇌[弩] (0) 2021.12.07 백제의 도성 풍납토성 (0) 2021.12.06 살아있는 전설 석촌동 고분군 (0) 2021.12.02 백제 첫 사찰은 하남 천왕사? (0) 2021.02.08