-

한국의 종이와 조지서잘 알려지지 않은 흥미로운 역사 이야기 2022. 3. 23. 02:01

조지서(造紙署)는 조선시대 종이를 만드는 관청으로 한양 북쪽 세검정 부근에 있었다. 언뜻 외진 곳이라는 느낌이 들지만 당시로서는 최적의 장소였으니 삼각산에서 내려오는 수량 많은 물과 종이 재료를 펴서 말리기 쉬운 너럭바위가 많은 이곳은 조지서의 자리로서는 안성맞춤이었다. 지금 조지서의 흔적은 모두 사라졌지만 종로구 세검정로 9길에는 아래의 표석이 세워져 있다. 내용은 다음과 같다.

조지서는 국가에서 사용하는 종이를 만드는 관청으로 1415년(태종 15) 조지소(造紙所)라는 이름으로 설치되었다가 1466년(세조 12) 조지서로 이름이 바뀌었다. 이곳에서는 국가문서에 쓰이는 표전지(表箋紙), 지폐 용지인 저화지(楮貨紙)와 기타 서적 제작용 종이를 생산하였다.

조지서 표석

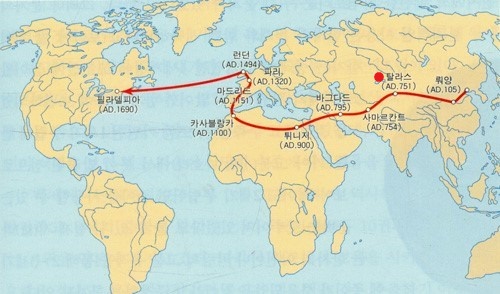

조지서 부근 탕춘대성 오간수문 밑을 흐르는 북한산 물줄기 앞서 '고선지 장군과 종교개혁 (II)'에서도 말했거니와, 동양의 종이가 사라센 제국과 유럽으로 전래된 것은 751년 탈라스 전투가 계기가 되었다. 탈라스 전투는 고구려의 유장(遺將) 고선지 장군이 이끄는 2만 5천 명의 당나라 서진(西進)군과 사라센 압바스 왕조의 호라산(지금의 이란) 총독 아브 무슬림의 부하 지야드 이븐 살리흐가 이끄는 10만 명의 이슬람 군사가 부딪힌 싸움으로, 현재 키르기스스탄의 탈라스 평원에서 3일간 벌어진 세기의 대전이었다.

당대의 두 강대국이 충돌한 이 싸움에서 고선지의 당나라 군은 크게 패했다. 그런데 그때 포로가 당나라 군사 중에(약 2만으로 추정) 종이 제조기술자가 포함돼 있었던 바, 제지술이 그들로부터 전래되었다. 구체적으로는, 그들이 757년 사라센 제국의 영토인 사마르칸트에서 동양의 종이를 재현한 것이었으니, 뽕나무를 비롯한 두 세 가지 나무의 섬유질과 넝마 같은 것을 원료로 해, 삶고 짓이긴 후, 펴 만들었다고 한다. 이 같은 제지법은 중국의 펄프화된 면지(綿紙)와 거의 유사한 것으로서, 바로 이 기술이 바그다드를 거쳐 유럽까지 건너가게 된 것이었다.

전투가 벌어진 탈라스 평원의 탈라스 강

탈라스의 위치(●)와 종이의 서방 전파 경로 그렇다면 당시의 유럽에는 종이가 없었을까? 한마디로 '없었다'고 해도 무방하겠으나 정확히 말하자면 ‘제지법을 몰랐다’고 하는 편이 옳을 것이다. 아무튼 유럽인들은 종이를 만들어 낼 수 없었으니 이들의 자체 생산은 이후로도 몇 백 년의 세월이 지나서였다. 그때까지 유럽은 여전히 양피지나 염소피지, 혹은 송아지피지였다. 그 종이가 지브로올터 해협을 건넌 것은 12세기 말로, 그것이 대중화되기까지는 그 후로 또 300년이 걸렸다.

17세기의 팔림프세스트(Palimpsest) 성서 * 동물 피지가 부족하거나 값비쌀 때 필기자는 어쩔 수 없이 예전에 쓴 글씨를 지우고 다시 쓰게 되는데, 이를 팔림프레스트라 한다. 그리스어인 palin(다시)과 psao(매끄럽게 문지르다)에서 비롯된 말로서, 유럽 사회에서는 종이가 전래되기 전인 중세 이후까지 이 짓을 하였다. 그래서 위에서 보는 바와 같이 처음에 써졌던 글씨가 바탕에 남아 있는 경우도 있는데, 지금 생각으로는 17세기에도 양피지를 사용했다는 것이 믿어지지 않는다.

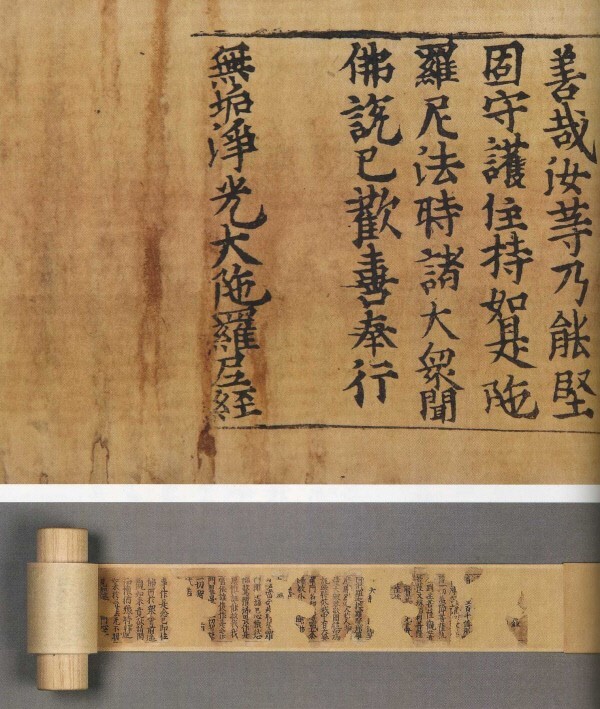

다시 이야기를 우리나라로 옮기자면 탈라스 전투가 있었던 751년은 통일신라에서는 불국사 삼층석탑(석가탑)이 완공된 해였다. 그때 탑에 봉안한 불교 경전이 지난 1966년 중수 때 발견되었는데, 이것이 그 유명한 세계 최초의 목판 인쇄물 ‘무구정광대다라니경’이다. 저 서역과 유럽 제국들이 종이의 존재조차 몰랐던 시절, 이미 신라인은 종이의 제조를 넘어 종이에 인쇄물까지 찍어내고 있었던 바, 당대 신라의 문화와 기술이 얼마나 첨단적이고 선진적이었는지를 알 수 있게 해준다.

석가탑에사 발견된 세계 최초의 목판 인쇄물 무구정광대다라니경 이후로도 우리나라의 제지술은 발군이었던 듯, 고려의 수출품은 금, 은, 구리, 인삼, 종이, 나전 칠기, 화문석 등이라고 모든 교과서가 공통적으로 기재하고 있다. 조선조에 들어서는 위 조지서 표석의 설명처럼 종이를 국가에서 생산했는데, 그 가운데 지폐 저화(楮貨)의 용지인 저화지(楮貨紙)의 제조를 언급한 구절이 눈에 띈다. 지폐는 그 용도상 특별히 내구성이 강한 종이로 만들었다는 뜻으로, 고려 시대 유행한 지폐는 조선초까지도 여전히 유통된 것으로 보인다.

지금 남아 있는 것은 없으나, <태종실록>에는 '녹(祿, 녹봉)을 나누어 주는 데 저화를 병용하도록 명하였다'는 기록이 보인다. 아울러 '백성에게 저화로써 국고(國庫)의 쌀을 무역하라고 명하였으니, 의정부의 청을 따른 것이었다. 저화 한 장은 상5승포(常五升布) 한 필(匹)에 준하는 것으로 쌀 두 말[斗]의 값이다'라는 기록도 있어 화폐 가치를 알 수 있는데, 지금의 지폐보다 크기가 조금 작은 주지화(注紙貨)와 상지화(常紙貨), 두 종류의 저화가 있었다고 한다.

건원릉의 소전대(燒錢臺) / 저화를 태워 극락왕생을 빌었을 것이라고 추정되는 유물이다. 소전대는 '돈을 태우는 대'라는 뜻이다. <세종실록지리지>에 따르면 "세종 2년에 특명으로 조지소(造紙所)를 두어 종이를 만들었는데, 지장(紙匠)과 착하고 어진 관리를 뽑으니 종이 질이 옛 것에 견주어 훨씬 좋았다"고 쓰여 있다. 그리고 그 조지서를 삼각산 기슭 장의사동에 두었다고 하며, <세조실록>에는 1466년 조지소를 조지서(造紙署)로 변경했다는 기록도 나온다. 장의사(藏義寺)는 신라 태종 무열왕 6년에 세워져 이후 조선 초까지 존립한 사찰로 지금도 당간지주가 남아 있다.

조지서는 크게 거형방(去荊房), 숙정간(熟正間), 지통간(紙筒間), 도침간(搗砧間)으로 이루어졌는데, 거형방은 원재료인 닥나무 껍질을 처리하여 깨끗한 펄프를 만드는 공정을 담당한 곳, 숙정간은 이를 삶고 종이로 떠내는 공정을 맡은 곳, 지통간은 종이로 통을 만드는 곳, 도침은 이를 다듬이질하여 상급의 종이로 가공하는 곳이었을 것으로 짐작된다.

세검정 초등학교 안에 있는 장의사 당간지주 / 서울시 내에 있는 유일한 당간지주로 절은 연산군 12년 폐사되었다. 오주 이규경의 <오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)>에는 "고려의 종이는 천하에 이름을 떨쳤으니, 이는 다른 나무를 쓰지 않고 오직 닥나무만을 썼기 때문이다. 그 종이가 매우 부드럽고 질겨 중국 사람들은 고치종이라고 불렀다"는 기록이 보이며, 중국측 기록인 <고반여사(考槃餘事)>에는 "고려의 종이는 색깔이 하얗기가 명주와 같고 질기기가 비단과 같아서 여기에다 글씨를 쓰면 먹이 진하게 배인다. 이는 중국에서는 볼 수 없는 것으로 기이하기까지 하다"고 쓰여 있는 바, 우리나라 종이의 우수한 품질을 알 수 있다.

<대전통편>에 따르면 조지서에 배속된 장인은 목장(木匠) 2명, 염장(簾匠) 8명, 지장(紙匠) 81명이었다. 그런데 그 노역이 만만찮았던 듯, <세종실록>에는 "도죄(徒罪)를 범한 자를 모두 조지서의 도침(擣砧)으로 보내니.... 어찌 원한이 없겠습니까. 비옵건대, 구례(舊例)에 의거하여 각각 살던 곳의 가까운 곳으로 보내서 그 생계를 돕게 하소서"라는 김종서의 청원이 실려 있고, 또 실제로 그것이 시행되었다.

조지서는 이렇듯 여러가지로 운영에 공을 들인 관청이나 연산군 때에는 이 일대가 연산군의 놀이터인 탕춘대에 포함됨으로써 폐지된다. 그러다 중종반정 이후로는 다시 활성화되었던 듯, 중종의 파격적인 신임 속에 등용된 조광조는 1515년 조지서 사지(司紙)를 맡는 것으로 관직을 시작한다. 하지만 조선말에 이르러 조지서는 유명무실한 기관으로 전락하니 저화는 영조 때 부활 논의가 있었으나 결국 부활하지 못한 채 영구히 사라지고, 서적 제작용 종이는 값싼 양지(洋紙, 서양종이)와 왜지(倭紙, 일본종이)로 대체된다.

고려와 조선의 주요 수출품이었던 종이는 조선말에 이르러 왜 이런 신세가 되었을까? 나는 그 이유를 위에서 말한 조광조에게서 찾고 싶다. 알려진 바와 같이 국초(國初)의 이른바 훈구파 관료들 사이에서는 유학(儒學)과 더불어 농학, 의학, 산학(算學), 천문역법(天文曆法) 등의 실사구시(實事求是) 학문도 심도 있게 연구되었으며 그것은 곧 국력이 되었다. 하지만 조광조 이후의 이른바 사림파들은 애오라지 성리학만을 존중하고 산업하는 자를 천시하였다.

세종 때 출간한 칠정산 내·외편 / 칠정산은 칠정(해 달 수성 금성 화성 목성 토성)의 운행 관찰로써 산출한 천문계산법으로, 내편은 중국의 태음력을, 외편은 이슬람력을 기본으로 하였다. 그리하여 날이 갈수록 국력은 점점 약해지고 이용후생(利用厚生)에서 멀어진 백성들의 삶은 피폐되었다. 서구 제국이 산업화를 재촉하며 저마다의 힘을 기를 때 조선은 퇴행하며 사대(事大)만을 일삼았던 바, 부국강병과 약육강식의 제국주의 시대에 오히려 망국의 길을 걸었다. 조선말에 사라진 것이 어찌 제지술뿐이겠는가? 조선 중기 이후 수백 년간 이 같은 구태를 답습한 조선의 산업은 남은 것이 없었으니 결국은 망국에 이르고 말았다.

* 어제 <매일경제>에 조지서 복원을 추진한다는 기사가 실렸다. 재단법인 한지살리기재단(이사장 이배용) 등의 민간단체가 조지서 터에 대한 복원 가능성과 필요성을 검토하고 있다는 것인데, 전통한지의 유네스코인류무형문화유산 등재도 추진 중이라고 한다. 이에 얼마 전 세검정을 지나며 보았던 표석이 생각 나 그때 찍은 사진과 함께 글을 올려보았다.

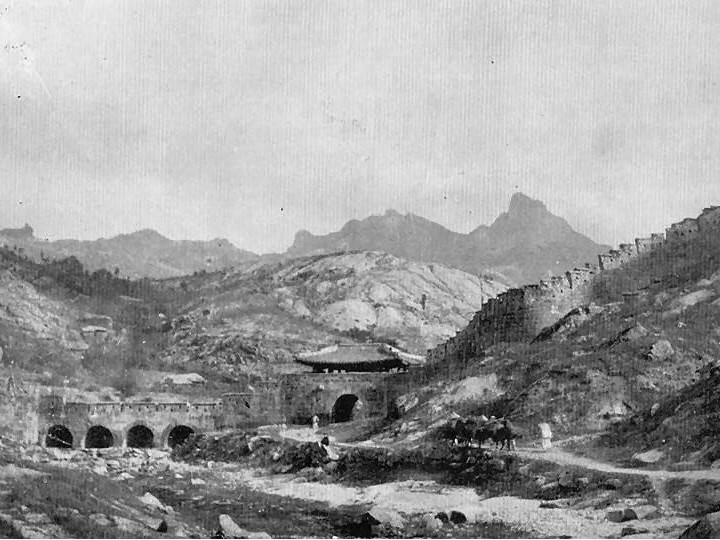

일본인 하야시 부이치의 《조선국진경》(1892년)에 실린 조지서 사진 / "조지서는 조선 정부의 사업으로서 예로부터 제지업이 있었다고 한다. 종이 질이 질기고 아름다워 관민이 모두 사용한다"는 설명을 달았다. (사진 : 기호철 문화유산연구소 '길' 소장)

일제시대 촬영된 탕춘대성 홍지문

옛 그림 속 조지서 찾기 / 위가 조지서, 아래가 탕춘대성 홍지문이며, 위쪽으로 북한산 비봉, 오른쪽으로 백악산이 보인다. '잘 알려지지 않은 흥미로운 역사 이야기' 카테고리의 다른 글

조광조 주초위왕(走肖爲王) 썰은 사실일까? (0) 2022.04.05 화신백화점 & 박흥식의 빛과 그림자 (1) 2022.03.25 종의 기원(IV)-근정전 향로를 만든 종은 어느 절 것이었을까? (0) 2022.03.20 청일전쟁에 내몰려 청·일로 나뉘어 싸운 조선군 (0) 2022.03.16 옥인동에 남은 윤덕영과 이완용 집의 흔적 (0) 2022.03.07