-

정한론을 주장한 사이고 다카모리와 그 주변 인물잘 알려지지 않은 흥미로운 역사 이야기 2024. 3. 21. 21:44

오래전에 봤던 '라스트 사무라이'라는 영화는 주인공 네이던 알그렌 대위(톰 크루즈 분)가 개화기의 일본에서 레버 액션 라이플을 파는 장면으로 시작되는 것으로 기억된다. 레버 액션 라이플은 방아쇠울을 장전용 레버로 만들어, 레버를 앞으로 밀고 당기는 것으로 탄피 배출과 장전을 하는 수동 연사식 소총으로서 빠른 속사가 가능한 우수한 화기였다.

스펜서 총으로도 불리는 레버 액션 라이플

레버 액션 라이플의 매커니즘

미국 남북전쟁에 참전했던 알그렌은 퇴역 후 별볼 일 없이 지내다 무기상에 고용돼 일본에 총기를 팔러 가게 되고, 당시 일본의 시대적 요구에 의해 메이지 정부군의 교관이 된다. 이후 지방의 강력한 번주(藩主)였던 카츠모토 모리츠쿠라는 다이묘가 일으킨 내란에 맞서 싸우다 카츠모토에게 감화되어 역으로 메이지 정부군과 맞서 싸우게 된다는 스토리다.

'라스트 사무라이' 속의 알그렌 대위와 다이묘 카츠모토

실제로 영화의 배경이 되었던 사쓰마번(薩摩藩)은 그 무렵 레버 액션 라이플을 무려 1만 6,015 정이나 사들였다. 뿐만 아니라 기관단총과 비슷한 연사식 50구경 소총도 2000 정을 사들였는데, 구매자는 사쓰마번의 번주(다이묘) 시마즈 나리아키라(島津斉彬, 1809~1858)였다. 그가 이처럼 적극적 구매에 나선 것은 앞서 있었던 시모노세키 전쟁(1863~1864)과 사쓰에이 전쟁(1863)에서 크게 느낀 바가 있어서였다. 두 전쟁을 간단히 소개하면 다음과 같다.

※ 시모노세키 전쟁

1863년 일본 조슈번(長州藩, 지금의 야마구치현)의 군대가 앞바다를 지나가던 프랑스 함대를 일방적으로 공격했다. 제국주의 배들이 자꾸 자신들 앞바다에 얼쩡대는 것이 싫었던 것인데, 당시의 존왕양이(尊王攘夷, 막부를 타도하여 왕권을 다시 세우고 알짱대는 서양 오랑캐들을 물리치자) 운동과도 맞물린 싸움이었다. 여기에는 프랑스뿐 아니라 영국, 미국, 네덜란드 함선까지 끼어들어 조슈번과 싸웠던 바, 이름하여 시모노세키 전쟁이라 불리는 큰 싸움으로 번졌다. 결과는 조슈번의 대패였다.

※ 사쓰에이 전쟁

뒤이어 이번에는 사쓰마번(지금의 가고시마현)이 영국과 충돌을 일으켰다. 자신의 번국에 출입하는 영국상인들이 건방지게 군다는 이유로 그곳 영주가 그들을 제멋대로 처단한 것이었다. 이에 또다시 일본의 서쪽 땅 끝에서 국제전이 벌어졌는데, 결과는 물어보나 마나였다. 아편전쟁을 통해 저 큰 청나라도 굴복시킨 영국군이거늘 일본의 일개 번국이 상대가 될 리 없었다. 영국군은 사쓰마번 전함 3척을 불태워버리고, 본때를 보여주겠다며 함포사격으로 사쓰마번의 곳곳을 파괴하였다. 사쓰마번은 곧장 꼬랑지를 내릴 수밖에 없었다.

조슈번과 사쓰마번의 위치 / 일찍이 서양제국의 위력을 경험한 조슈번과 사쓰마번은 개화와 부국강병을 이룬 후 상호 동맹(이른바 '삿초동맹')을 맺고 에도막부에 개혁을 촉구한다.

사쓰에이 전쟁 후 개화의 필요성을 절감한 시마즈 나라아키라는 사쓰마번에 용광로, 조선소, 공업단지 등을 건설하고 면포 방직 산업을 크게 발전시켰으며 미국식 조선법을 응용해 쇼헤이마루라는 서양식 군함을 건조해냈다. 그리고 하급무사 출신의 사이고 다카모리(西郷隆盛)와 오쿠보 도시미치(大久保利通)를 등용했다. (역시 사쓰마번 하급 무사 출신인 기도 다카요시와 함께 메이지 유신을 이끈 중심 인물이 되었던 바, 흔히 '유신삼걸'로 불린다)

일본 최초의 사진인 시마즈 나리아키라의 초상 / 1857년 9월에 찍은 것으로, 이후 분실되었다가 1975년에 발견되어 문화재로 지정되었다.

TV 드라마 속의 시마즈 나리아키라

그런데 시마즈 나라아키라에 실제로 무기를 판 사람은 미국인이 아닌 토마스 글로버(Thomas B. Glover, 1838~1911)라는 스코틀랜드 상인이었다. 그는 스물한 살 때인 1859년 일본에 입국해 나가사키에 살며 총포, 화약, 군함, 차, 도자기, 그림 등 돈 되는 것은 죄다 사고 팔며 부를 축적했는데, 그 무기는 보신전쟁(戊辰戰爭, 1868~1869)과 세이난 전쟁(西南戰爭, 1877)에서 사용되었다.

토마스 글로버 / 메이지 혁명을 후원한 사실상의 일본 근대화의 아버지로서, 당시 견원지간이던 조슈와 사쓰마의 삿쵸 동맹을 맺은 사람도 실은 글로버였다

나가사키 글로버 가든

구라바엔(글로버 가든의 일본식 발음)은 푸치니의 오페라 '나비부인'의 배경이 되기도 했다.

그의 딸 하나 베넷 글로버의 무덤은 부평 가족공원묘지 외국인 묘역에 있다. / 하나는 1897년 월터 베넷이라는 영국인과 결혼해 인천에 살다 1938년 죽었다. 남편 월터는 인천에서 베넷상사(=광창양행)라는 무역회사를 운영하다 아내가 죽은 뒤 사업을 접고 영국으로 건너갔다.

앞서 언급한 대로 다카모리는 사쓰마번의 하급무사였으나 번주(藩主)인 시마즈 나리아키라가 공모한 지역 개선책에 그의 농업개혁안이 뽑히며 일약 어정방역(御庭方役)으로 임명되었다. 어정방역은 군주의 정원 관리사라는 뜻이지만 역할은 보좌관 같은 것으로 다이묘와 직접 대화를 나눌 수 있는 자리였다. 말하자면 9급 공무원이 대통령 비서실장으로 발탁된 셈으로서, 시마즈 나리아키라는 다카모리를 인물이라 여겨 키워주기로 마음먹은 것이었다.

나리아키라의 예상 대로 다카모리는 대성해 일본의 메이지 혁명을 이끈 주요 인사 중의 한 명이 되었다. 그리하여 265년간의 에도막부를 종식시키고 국왕 친정체제로 복귀시켰던 바, 왕정복고를 선언한 일본정부는 신정부의 발족을 알리는 외교문서를 이웃 나라인 중국과 조선에 보냈다.(1868년) 하지만 조선은 그 외교문서를 받아들이지 않았다. 이유는 구구하나, 한마디로 황제(천황)를 칭한 사실이 싸가지없다는 것이었다. (문서에는 '황상'으로 쓰였다)

그런데 중국은 오히려 그것을 문제 삼지 않았다. 나아가 외교문서를 가져갔던 일본사신 역시 같은 황제국으로써 동격인 마당이므로 삼궤구고두례(三跪九叩頭禮)*를 할 수 없다고 버텨 결국은 수락을 받아냈다. (반면 조선사신이 중국에 갔을 때는 물론이요, 국왕인 고종마저 적어도 1885년까지 중국사신에게 삼배삼고두지례를 행했다. 칙사는 황제와 동격이라 여겨 중국사신이 오갈 때마다 그짓을 해야 했던 것이다. 하지만 우리 교육은 이 사실을 절대 학생들에게 가르치지 않는다)* 3번 무릎 꿇고 9번 머리를 조아리는 예법이라는 뜻으로, 1번 무릎을 꿇을 때마다 3번 머리를 숙임으로써 총 9번에 이르게 된다.

중국과 달리 조선정부는 일본 국왕의 국서를 반려하였고 이후로도 계속적으로 사신의 접견을 거부했다. 이처럼 국교 교섭에 난항이 거듭되자 일본이 분개하기 시작했다. 특히 1870년(메이지 3년, 고종 7년) 사신으로 왔던 외교관 사다 하쿠보(佐田白茅, 1833~1907)는 자신이 조선에서 받은 하대(下待)를 자세히 기록한 보고서를 올리며 더불어 정한론(征韓論)을 주장했다. (원래는 정조론· 征朝論이었으나 조·朝가 일본조정을 뜻한다는 오해를 살 수 있다고 여겨 정한론으로 바뀌었다)

* 정한론은 무력으로 조선을 정벌해 굴복시키자는 주장이다. 그런데 우리 교육은 정한론만을 부각시킬 뿐 그 배경에 대해서는 학생들에게 가르치지 않는다. 그래서 왜 일본이 조선을 침공하려 했는지 알 수 없고 오로지 일본의 호전성(好戰性)만 입력된다.

하지만 전쟁을 일으킨다는 것이 쉬운 일이 아니었으므로 우선은 외무대신 하나부사 요시모토(花房義質, 그는 훗날 스스로 직급을 낮추어 일본 초대 공사로 조선에 부임한다)가 군함을 이끌고 부산에 도착해 무력시위를 했다. 일본이 이만큼 힘이 있다는 것을 보여주기 위한 수작이었다.

하나부사 요시모토(1842~1917)

하나부사가 타고 온 가스가마루(春日丸) / 사쓰마번이 영국 선적의 화물선을 군함으로 개조해 1868년부터 사용했다. 배수량 1,015톤, 길이 74m, 폭 9m로 6문의 대포가 장착되었다.

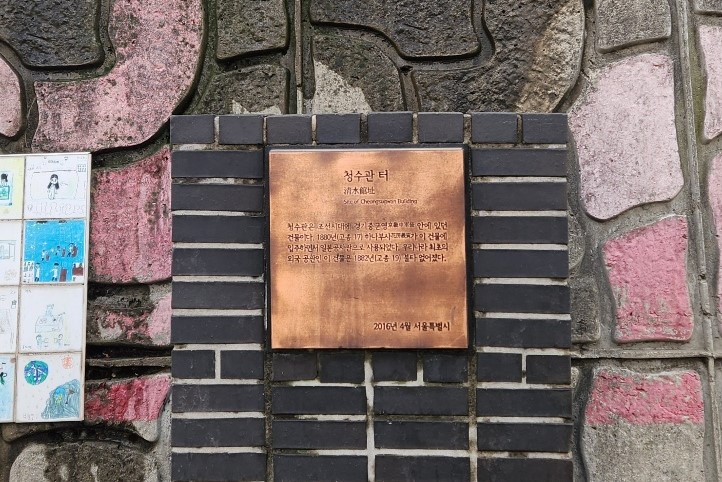

일본공사관이 있던 서대문 청수관 터 / "청수관은 조선시대 경기중군영 안에 있던 건물이다. 1880년 하나부사(花房義質)가 이 건물에 입주하면서 일본공사관으로 사용되었다. 우리나라 최초의 외국 공관인 이 건물은 1882년(고종 19) 불 타 없어졌다."

1882년 임오군란이 일어난 경기중군영과 천연정 터

그럼에도 조선정부는 방침을 바꾸지 않았고 오히려 동래 왜관 일본 상인들의 상행위를 제한하는 조치를 내렸다. 이에 사이고 다카모리를 위시한 정한론자들이 들고 일어나 조선에 대한 무력 침공을 주장하고 나섰다. 메이지 유신으로 이룬 국부(國富)와 군비(軍備)를 바탕으로, 일본에 남아도는 사무라이들을 조선반도에 출병시키면 충분히 조선을 굴복시킬 수 있다는 것이었다.

그는 구체적으로 출병의 구실까지 스스로 만들겠다고 나섰다. 자신이 조선에 사신으로 가 오만한 행동으로써 죽음을 자초할 터인즉 자신의 죽음을 빌미 삼아 조선 출병을 하라는 것이었다. 이에 메이지 정부는 1873년 8월 사이고 다카모리의 사신 파견을 결정했으나, 같은 해 9월 이와쿠라 사절단의 일원이었던 오쿠보 도시미치와 기도 다카요시가 귀국하며 출병을 만류하고 나섰다. 시기상조이며 아직은 내치에 충실해야 한다는 것이 반대의 이유였다. (☞ '조슈 5걸과 이와쿠라 사절단, 그리고 동학농민전쟁')

조선은 까맣게 모르고 있는 상태에서 일본 내의 상황은 화급하게 돌아가며 갑론을박을 하고 있었는데, 천만다행히도 10월에 파견 중지가 결정되었다. 이에 출병은 백지화되었고, 정한론을 주장하던 정치가들은 전원 하야하였다.(메이지 정변) 하지만 이에 반발한 사이고 다카모리는 1877년 자신의 4만 직할군을 이끌고 조정의 온건개혁파에 반기를 들었다. 이것이 바로 세이난(西南) 전쟁이다.

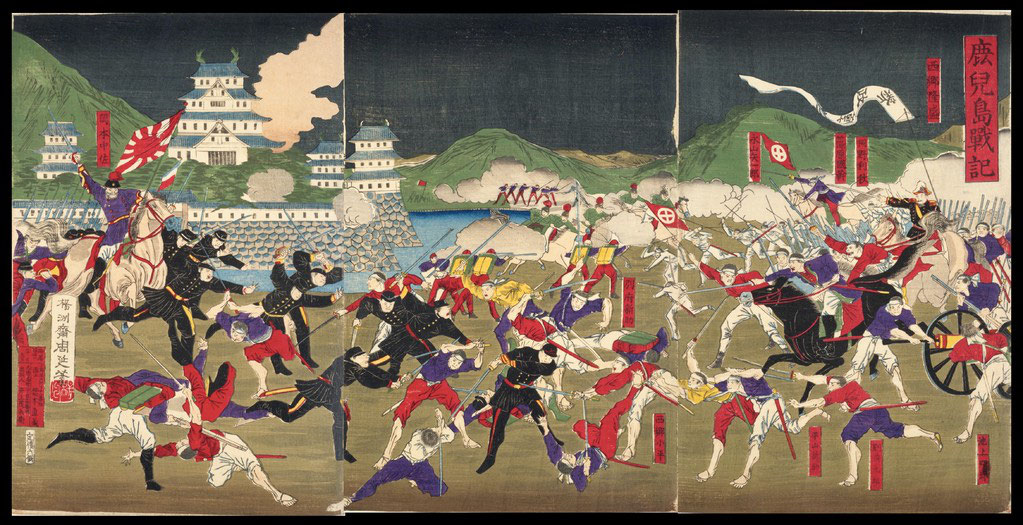

세이난 전쟁을 묘사한 일본 판화 / 타바루자카 전투를 그렸다.

세이난 전쟁을 묘사한 일본 판화 / 가고시마 전투를 그렸다.

사도와라성 진격도 / 가운데 말을 탄 사이고 다카모리가 보인다.

영국산 암스트롱 대포 &

미국제 개틀링 기관총으로 무장한 메이지 정부군

개틀링 기관총에 속수무책으로 쓰러지는 사쓰마 반란군들

사쓰마 군대도 스펜서 총 등 나름대로 신무기를 갖췄으나 메이지 정부군은 그보다 성능이 앞서는 영국제 스나이더-엔필드 소총으로 무장을 했다.

스나이더 소총은 5초에 1번 꼴로 쏠 수 있으므로 5열이면 무한 연속사격이 가능했다. 여기서 발포 명령을 내리는 외국인은 보신전쟁에 실제로 참전했던 프랑스인 교관 쥘 브뤼네이다.

엔필드 소총

스나이더-엔필드 소총 / 2008년 훈련도감 분영이 있던 동대문운동장 터에서 빌견된 것들로 1881년 별기군이 처음 사용했다.

사쓰마 반군도 분전했으나 결국 궤멸당한다. / 이상 영화 '라스트 사무라이' 속에서

이제 결론을 말하자면, 무기에 밀리고 수적으로 밀린 사이고 다카모리는 영화에서처럼 패해 자살을 하고 만다. 하지만 그가 주장한 정한론은 온건개혁파에게도 전파됐고 마침내 결실을 맺게 되는데, 여기서 하고자 하는 말은 예나 지금이나 그저 자존심만 가지고 반일이나 죽창가를 외치지 말고 일본을 정확히 보고 내실을 기하자는 것이다. 반일 전략을 겉으로 공공연히 드러내는 허장성세의 자와 구밀복검(口蜜腹劍)의 자가 어찌 싸움이 되겠는가?

사이고 다카모리(西郷隆盛, 1828~1877)

오쿠보 도시미치(大久保利通, 1830~1878)

기도 다카요시(木戸孝允, 1833~1877) / 이들이 이른바 '유신3걸'이다.

사이고 다카모리의 고향 가고시마

가지야마치(加治屋町) 츠키천

가지야마치 사이고 다카모리 탄생지 표석

가고시마 난쥬(南州)묘지

난쥬(南州)는 사이고 다카모리의 아호로, 난슈묘지에는 그를 따라 세이난 전쟁에 참전했다 전사한 2천 명의 가고시마 젊은이들이 묻혀 있다. '잘 알려지지 않은 흥미로운 역사 이야기' 카테고리의 다른 글

헨드릭 하멜의 불운한 항해 (3) 2024.03.26 조용히 망한 조선을 예견한 이사벨 비숍과 일본공사 오이시 마사미 (15) 2024.03.25 고조선과 연(燕)의 쟁투 (4) 2024.03.20 역사적 사실이 충돌하는 남양주시 풍양궁 터 (8) 2024.03.01 겸재의 행호관어와 웅어 (16) 2024.02.28