-

광암 이벽은 정말로 순교했을까?잘 알려지지 않은 흥미로운 역사 이야기 2024. 11. 13. 01:07

1635년 4월 10일 만주 선양에 도착한 소현세자가 처소인 심관(審館)에만 머물지 않고 북경으로 가 명나라 침입을 참관하고 서역 원정에도 강제 참전한 사실을 앞서 말한 바 있다. 그리고 청나라의 실권자 도르곤이 유화책으로써 소현세자를 다시 북경으로 불러내 예수회 선교사 아담 샬(Johann Adam Schall von Bell, 1591~1666)을 소개시켜 준 사실도 더불어 말한 바 있다.

이 사실은 일본인 종교학자 야마구치 마사유키(山口正之, 1918 ~ 1999)가 아담 샬의 라틴어 회고록 〈Historica Relatio〉을 통해 알게 된 내용을 자신의 <조선서교사(朝鮮西敎史)>에 실으며 세상에 알려졌다. 또 남당의 신부 황비묵(黃斐默, 1830~1909)도 자신의 저서 <정교봉포(正敎奉褒)>에서 두 사람의 만남에 대해 증언하고 있다.

그런데 <정교봉포>에서는 두 사람의 만남과 친교에 대해서는 기술돼 있으나 천주교의 중요 의식인 세례에 대해 언급돼 있지 않는바, 소현세자 내외는 신심(神心)은 품었으되 세례까지 받았던 것 같지는 않다. 그래서 소현세자를 천주교 신자라고 못 박기는 사실 힘들다.

북경 남당 / 아담 샬이 달력 시헌력을 만들어 청 황제에게 바친 대가로 건설된 성당이다. 1650년에 착공해 이듬해 완공되었다.

아담 샬의 회고록 〈Historica Relatio〉

1669년 초긴본에 이은 중간본(重刊本)으로 여겨진다. 그리고 위 기록에서는 소현세자가 남당에 올 때마다 동행한 조선인 신하에 대해 언급하고 있는데, 이름이 적혀 있지 않아 정확한 신상파악은 힘드나, 앞뒤를 맞춰보면 그는 필시 묵암(默菴) 이경상(李慶相, 1603~1647)이다. 이경상은 경주이씨 국당공파(菊堂公派) 자손으로 형 이격(李格)은 종이품 어영대장을 지낸 인물로 알려져 있다.

이경상은 오늘 말하려는 광암(曠菴) 이벽(李檗, 1754~1785)의 6대조 할아버지로서, 한국의 천주교는 이경상이 죽을 때까지 비장(秘藏)했던, 그리고 멸문의 화가 미칠 것이니 때가 이르기까지 절대 열어보지 말라고 했던 궤짝 속의 비기(秘記, 필시 <천주실의> <성교정도>와 같은 천주학 서적)를 이벽이 열어 읽음으로써 시작된다. (말하자면 이벽은 서학을 독학한 셈인데 마테오 리치의 <천주실의>를 특히 애독했다고 한다)

선교사 마테오 리치가 한문으로 쓴 천주교 교리서 <천주실의> / <칠극>과 더불어 한국의 초기 천주교에 큰 영향을 끼친 책이다. 이벽은 1754년 포천시 화현면 화현리 543-1번지에서 아버지 부만(簿萬)과 어머니 청주한씨의 6남매 중 둘째로 태어났다. 그의 가문은 대대로 무반이었고 이벽 역시 8척 장신의 기골장대한 사내였던 것으로 알려져 있다. 까닭에 집안으로부터 무과에 응시할 것을 종용받았으나 출세를 거부하고 여행과 책 읽기로 시간을 보내는 특이한 벽(癖)을 지니고 있었던 바, 어쩌면 내가 늘 말하는 '종교적 인물'에 최적화된 사람이었는지도 모를 일이다.

2023년 이벽 생가 터에 건립된 재현관

광암 이벽 기념성당에서 본 재현관

이벽 생가 터 입구의 기념관

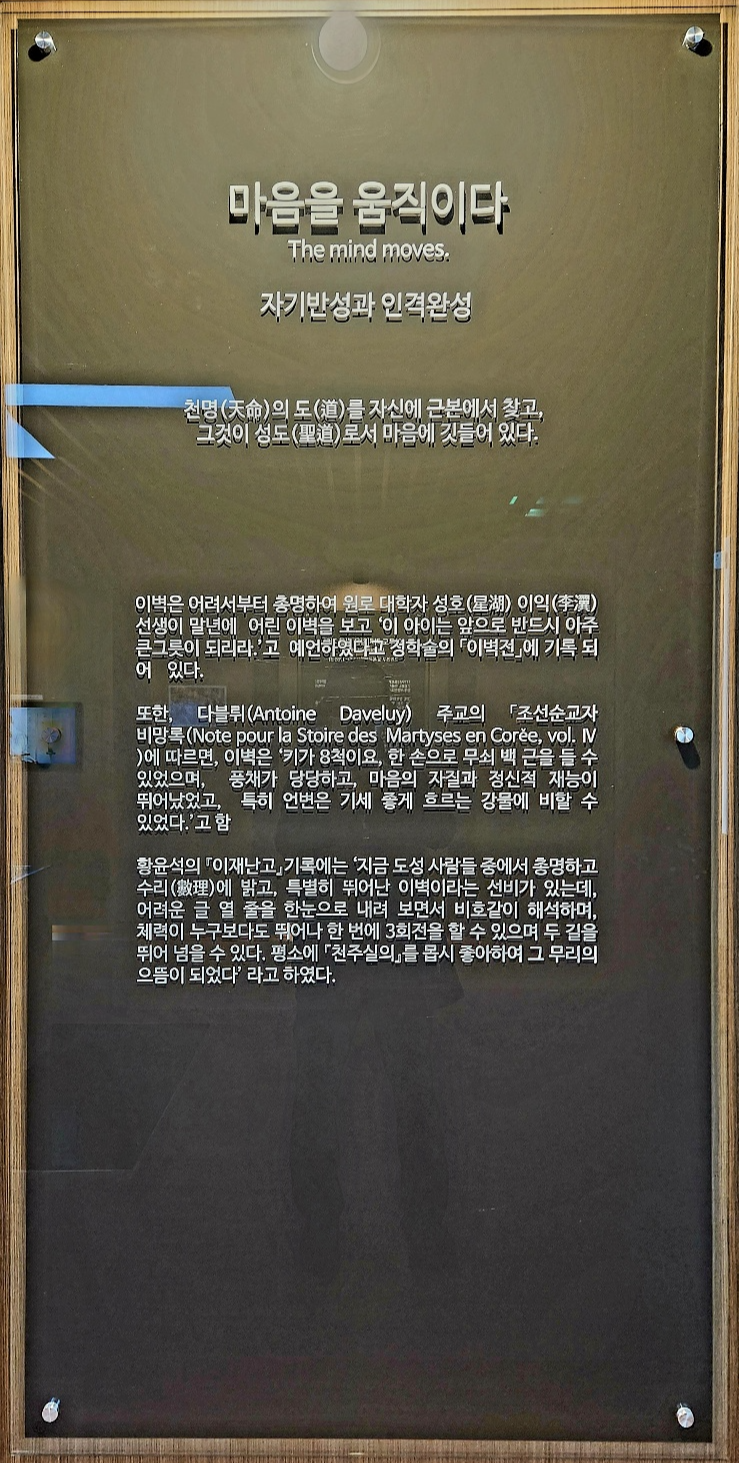

기념관에 걸린 이벽에 관한 글 아무튼 그는 자생적으로 발생한 이 땅 최초의 크리스천임은 분명하다. 이후 그는 자신이 깨우친 천주학 교리를 사돈인 만천(蔓川) 이승훈*에게 포교하고, 1783년 이승훈이 아버지를 따라 청나라 사신으로 간다는 소식을 듣고 아예 북경 천주당에서 선교사를 만나 정확한 천주교 교리를 배우고 영세를 받아오라고 부탁한다. 그리고 이승훈은 실제로 북경 북당(北堂, 북 천주당)에서 루이 그라몽 신부를 만나 한국 최초의 세례자가 된다. 1784년 2월의 일이었다.

* 이벽은 그 누이가 다산 정약용의 이복 맏형 정약현과 혼인하였고, 이승훈은 정약용의 누이와 결혼함으로써 두 사람은 사돈지간이 되었다.

앞서도 말했지만 이때 북경의 선교사들은 제 발로 찾아온 이 조선의 젊은이에 크게 놀란다. 이제껏 선교사가 당도하지 않은 나라에 먼저 도(道)를 듣고 찾아와 세례를 요청한 것은 전례가 없는 일이었다. 이에 경탄한 벤타본(Ventavon, 汪達洪)이라는 선교사가 쓴 글은 다음 같다.

작년 말에 북경에 온 조선 사절 중 27세 되는 젊은이가 있었는데..... 유달리 학식이 깊고 쾌활한 청년이었습니다. 그는 세례에 앞서 우리와 많은 경험을 가졌는데, 우리에게 이것저것을 만족할 때까지 물어보았고 우리도 성의껏 답해 주었습니다. 그렇게 오랫동안 필담을 나눈 끝에 그는 세례 받기를 결심하였고, 이에 우리가 이 같은 행위가 조선 국왕에게 불법으로 간주되어 법에 저촉되면 어찌할 텐가 물었더니 그는 결연히 이것이 진리라면 어떤 고통도 감수하고 나아가 죽음까지도 감내하겠다고 답했습니다.(<The Edinburgh Review> Vol. 136)

북경 북당 이승훈은 귀국과 더불어 이벽에게 세례를 베풀었고(신부도 아니면서 제멋대로) 스스로 요한이라는 세례명을 가진다.(세례자 요한을 말한다) 이후 이벽은 본격적인 포교를 시작하였던 바, 가장 먼저 와이프 집안인 정약전·약용·약종 형제 및 정약현의 사위 황사영에게 전도하고, 이어 권철신·일신 형제, 이윤하, 김범우 등에게 전도하였다.

처음에는 수표교 근방 이벽의 집이 기도처로 이용되었고 정약용도 이곳에서 이벽으로부터 세례를 받았다. 그러다 교인이 늘어남에 따라 명례동 종현(鐘峴, 현 명동성당 부근) 김범우의 집이 기도처 겸 회합의 장소로 이용되었다. 역관으로서 중국과의 무역을 겸하며 비교적 여유있는 생활을 하던 김범우가 자신의 넓은 집을 기도처로 제공했던 것인데, 그러다 1785년 이른바 을사 추초 적발사건*이 일어나며 김범우의 집에 모였던 천주학 무리들이 국기문란 혐의로 잡혀가게 된다.

* 을사년(1785년)에 추조(秋曹, 형조의 다른 이름으로 형벌이 가을 서리처럼 매섭다 하여 붙여진 이칭)에서 명례동 종현에 있는 김범우의 집을 급습해 다수의 천주교도를 붙잡아 간 사건이다. 계획된 체포작전은 아니었고 사람들이 많이 모여듦에 도박판인줄 알고 급습했다가 교인 일당이 잡혀가게 되었다.

이때 이승훈은 주범으로 체포되어 방면이 어려웠으나 서학을 이단으로 배척하는 척사문(斥邪文)을 지음으로써 풀려날 수 있었다.(이후로도 이승훈은 몇차례나 믿음과 배교를 거듭하다 1801년 결국 처형됐다) 그리고 이때 이승훈, 권철신·일신 형제, 정약용 형제 등은 학행(學行)과 가문이 출중하여(한마디로 양반이라 하여) 풀려나지만, 이렇다 할 배경이 없던 김범우는 처형되었다. (이로써 김범우는 조선 최초의 순교자로 이름을 남기게 된다)

최초의 순교자 김범우의 집 근방에 세워진 명동성당

서소문공원 / 천추교인의 참수가 행해진 서소문 밖 처형장이 있던 곳이다.

서소문공원의 순교 현양탑 / 기해박해 때 순교한 정약종을 비롯한 수많은 순교자들을 기려 세워졌다. 당시 천주교는 국법으로 금지돼 있는 상태였으나 정조 임금 재위 시절에는 그리 모질게 굴지는 않았다. 하지만 1800년 정조가 죽고 영조의 부인이었던 왕대비 정순황후의 치세가 도래하자 사정이 급변했다. 정순왕후는 천주교 금지령을 통해 자신과 대립되는 남인과 소론 시파들을 대거 숙청하였던 바, 그들 중에 천주교도가 많았던 까닭이었다.

이에 1801년 신유박해 때 정약용 형제는 다시 체포되었는데, 이때 정약전, 정약용은 배교하여 죽음을 면하고 유배형으로 대신할 수 있었으나 정약종 아우구스티노는 끝까지 믿음을 지켜 순교했다. 그리고 그 아들 정하상 베드로, 부인 유 세실리아, 딸 정혜도 뜻을 굽히지 않음으로써 죽임을 당했다.

정약용 형제가 살았던 남양주 능내리 마재마을 입구

정약종 아우구스티노 가족을 기려 세워진 능내리 마재성지 그런데 우리나라 최초의 신자라는 이벽도 그렇듯 충직한 길을 걸었을까? 이벽은 신유박해에 훨씬 앞선 1785년, 그러니까 김범우가 체포돼 죽던 해에 붙잡혔다. 하지만 그는 김범우와 달리 순교하고자 하는 의지를 보이지 않았고 그렇다고 배교도 하지 않았다. 그는 그런 어정쩡한 상태에서 부친 이부만의 간청으로 풀려났다. 대신 그는 부친에 의해 집안에 감금되었다가 그해 여름 역병에 걸려 죽었다. 당시 31살이었다.

이벽의 이같은 말년의 신앙에 대해 샤를르 달레(Dallet, C. C.) 신부는 <조선천주교회사>에서 배교로 단정하였고, <한국기독교교회사>(민경배 저, 연세대학교 출판부)도 이벽 역시 이승훈과 마찬가지로 배교의 수치를 안고 세상을 떠났다고 적고 있다. 그리고 이 두 사람은 초기 천주교 개척자임에도 불구하고, 특히 이벽은 '개벽 성조'(開闢 聖祖)라는 엄청난 별칭에도 불구하고 매국행위를 한 황사영과 더불어 오랫동안 순교자로서 인정받지 못했다.

그러다 이들 세 사람이 2021년 국내 교계에서 공식적으로 순교자의 지위를 얻었다. 한국천주교주교회의 시복시성주교특별위원회가 그해 '이벽 요한 세례자와 동료 132위'의 시복(諡福)을 결정하고(시복은 교회가 공경할 복자로 선포하는 일을 말한다) 이벽 및 1785∼1879년 박해로 죽임을 당한 천주교인 133명을 순교자의 지위로써 복자(福者)로 시복해줄 것을 교황청 시성성에 요구했던 것이었다.

즈음하여 포천시에서 이벽의 생가 터인 화현면 화현3리에 예산 60억 원을 투자하여 4,200평 부지에 기념관을 짓고 생가 등을 재현하는 공사에 들어갔고 작년 2023년 완공을 보았다. 또 즈음하여 이벽이 유학자 집안의 효(孝)를 견지하면서도 천주교 신앙을 지키기 위해 스스로 곡기를 끊고 아사 순교하였던는 말이 생겨나기 시작했다. 하지만 단언커니와 그는 순교하지 않았으며 역병으로 죽었다.

이벽 생가 터 입구의 기념관

기념관 뒤의 광암 이벽 기념성당

성당 안에 중정을 두었다.

성당 내부 / 좌측에 베드로상(?) 우측에 포르투칼 파티마 성모상을 세웠다.

중앙의 예수상

기념성당 마당의 조선식 성 모자상

기념성당 뒤의 예수상

리우데자네이로의 것과 손의 위치만 조금 다르다.

이벽 묘 가는 길에서 본 운악산

이벽 묘 가는 길의 천주교인 무덤군

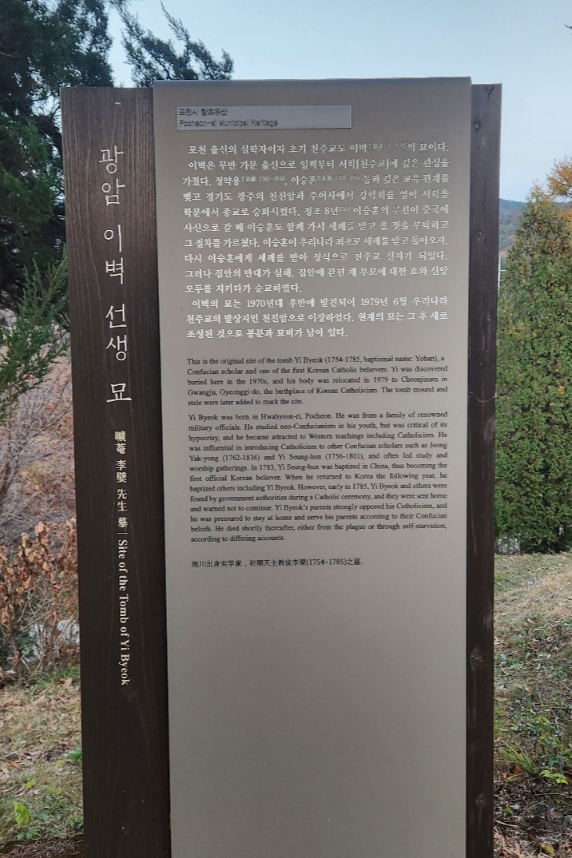

광암 이벽 묘 유지 / 묘표에 '한국천주교회 창립주역 요한 광암 이벽 묘 유지'라고 쓰여 있다. 그의 한국 내 위상은 이 묘표 글이 가장 정확할 듯하다.

안내문 / 이벽의 묘는 1970년대 후반에 우연히 발견되어 1979년 6월 21일 광주 천진암으로 이장되었다. 포천의 것은 '진묘'라는 이름으로 남아 있다. '잘 알려지지 않은 흥미로운 역사 이야기' 카테고리의 다른 글

팔당 두미협과 고안 수위관측소 (1) 2025.01.11 계유정란 갑신정변 비상계엄 & 탄핵-또 다시 격랑의 장소가 된 재동길 (5) 2024.12.21 이재명 판결이 몰고 올 퇴행 (4) 2024.11.11 소현세자와 아담 샬 (7) 2024.11.10 천주교인 명나라 궁녀 굴씨 이야기 (12) 2024.11.05