-

조선의 유토피아 <태평성시도>와 정조의 <성시전도>잘 알려지지 않은 흥미로운 역사 이야기 2023. 9. 6. 14:36

앞서 규장각 검서관 이덕무가 자신의 호를 아정(雅亭)이라고 한 이유에 대해 정조가 규장각 신하들을 불러 시행한 시 짓기 대회에서 '아(雅)' 자를 받았기 때문이라고 말했다. (☞ '간서치 이덕무의 가난은 게으름의 소산이 아니다') 정조는 재위 16년째인 1792년의 벽두에 도화서에 명하여 한양의 전체 풍경을 묘사한 '성시전도'(城市全圖)를 그리게 했다. 화공들은 그해 음력 4월 한양의 이곳저곳을 묘사한 병풍 그림을 완성해 임금에게 바쳤다.

그 그림을 본 정조는 크게 만족해했다. 그리하여 그 달 24일 규장각 신하들을 불러 모아'성시전도'를 보여주며 이를 본 감상에 대한 100 구(句)의 시 짓기를 명했는데, 병조정랑(兵曹正郞) 신광하가 1등을 차지했고, 검서관 이덕무와 유득공은 공동 5위였다. 채점은 정조가 직접 했는데 이때 감상평도 같이 내렸다.

"신광하의 시는 소리가 나는 그림 같고, 박제가의 시는 회화력이 풍부하고, 이만수의 시는 듣기 좋고, 윤필병의 시는 풍성하고, 이덕무의 시는 우아하고, 유득공의 시는 온통 그림 같다"고 했다. 이덕무의 답안지에는 우아하다는 뜻의 '雅' 자를 쓰여 있었다. 그는 비록 5등을 했음에도 감복하였으니 이후로 자신의 집을 아정(雅亭)이라 부르고 아호로 삼았다.

그들이 보았다는 '성시전도'는 지금 전하지 않는다. 짐작컨데 분실한 것은 아니고, 일제강점기 시절 규장각 서고에 방치된 병풍을 본 어느 일본인이 가져갔을 듯하니, 아마도 그 그림 병풍은 일본의 소장가가 귀히 모시고 있으리라 생각된다. 다만 18세기말~19세기초의 작자 미상의 '태평성시도' 8폭 병풍이 전해지는데, 아마도 이 그림은 '성시전도'를 충실히 모방했을 것으로 여겨진다. 그와 같은 추정을 가능케 하는 것이 정조 16년 음력 4월 시 짓기 대회에서 1등을 했다는 신광하의 시 내용이다. 그 시는 이렇게 시작한다.

"장엄하구나, 성시전도여. 장안과 낙양 중 과연 어디를 닮았는가?"

장안(長安)과 낙양(洛陽)은 역대 중국 왕조의 수도가 거쳐간 도시로, 장안은 전한, 북주, 수·당 제국의 수도였고, 낙양은 주나라와 후한 및 6조 제국의 수도였다. 까닭에 장안과 낙양은 중국의 수도의 대명사처럼 쓰였던 바, 우리가 흔히 말하는 '서울 장안'이라는 말은 중국을 섬기는 모화사상에 물든 유학자들이 만든 말을 지금껏 사용하고 있는 것이다. 아무튼 장안과 낙양이라는 도시의 성격은 그러한데 신광하의 글에 왜 뜬금없이 장안과 낙양이 나오는 것일까? 그저 수도에 대한 단순한 비유일까?

정조가 지은 수원 화성의 장안문 / 중국 '장안'을 차용했다.

고종의 처소 건청궁 장안당 / 중국 '장안'을 차용했다.

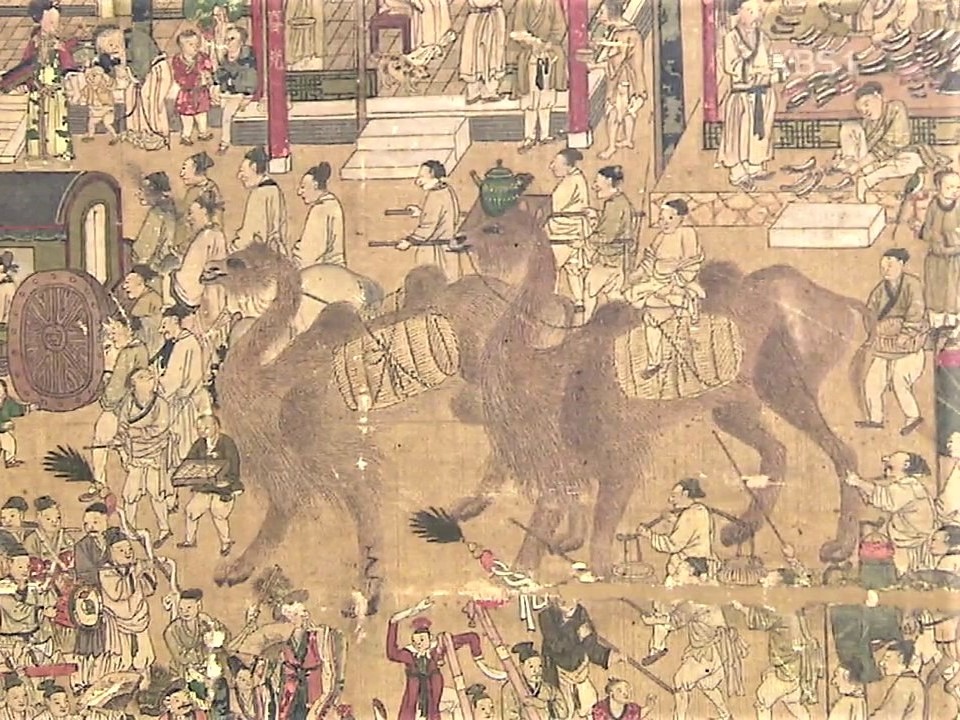

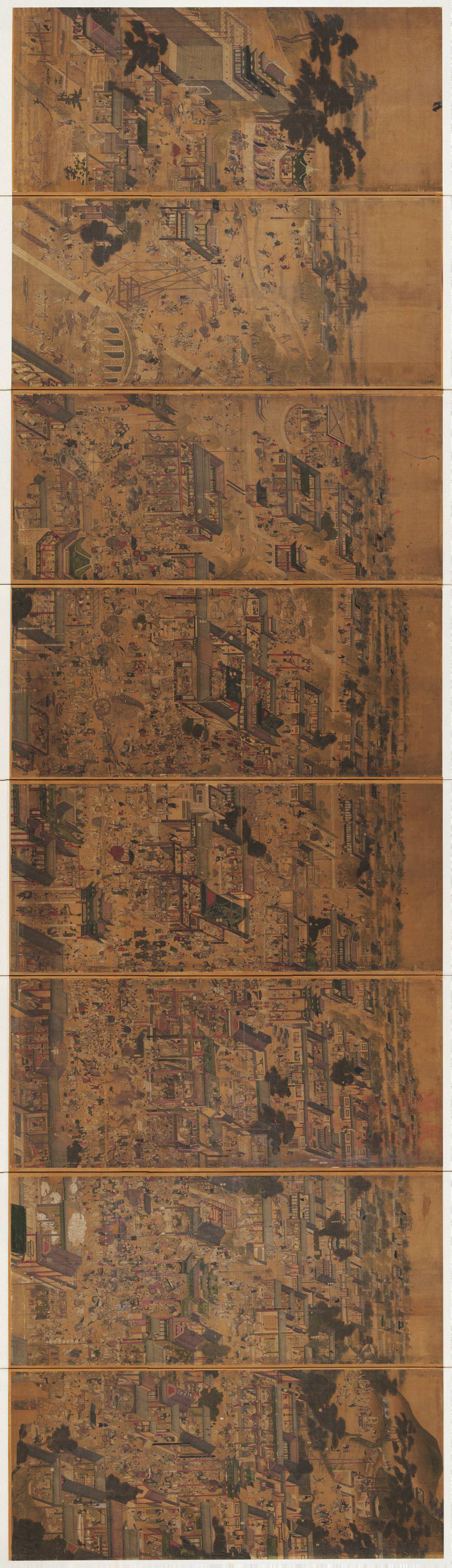

규장각 서고의 내부 / 국립고궁박물관 그렇지 않다. '성시전도'를 모방한 듯 보이는 '태평성시도' 속에는 중국의 어느 번화한 도시가 그려져 있으니, 그림 속의 건물들은 모두 처마가 추켜올려진 중국 건물로 기둥에도 중국식 주칠(朱漆)이 되어 있다. 사람들의 복색들도 그러하며 거리에는 조선에서는 볼 수 없는 수레가 지천에다 심지어는 낙타들도 돌아다닌다. 분명 중국의 도시를 그린 것이니 이것은 중국 연행사에 포함되어 북경에 갔던 조선 화공 속의 그림과 크게 다르지 않는다. 아래 북경 유리창 번화가를 그린 '연행도' 제13폭 그림에는 사람들이 거의가 수레나 말을 타고 이동하며 낙타를 이용하는 사람들도 있다.

<태평성시도> 속 중국 거리와 사람들

<테평성시도> 속 낙타

<연행도> 제13폭 '유리창(琉璃廠)'

<태평성시도> 8폭 병풍 화공들이 '성시전도'를 그려 바쳤을 때 임금 정조의 반응은 어떠했을까? "우리 한양을 그리랬더니 웬 중국 도시를 그려왔느냐?"며 불 같이 화를 냈을까? 아니, 그 반대였다. 그는 그림을 보고 크게 만족한 나머지 규장각 신하들을 불러 100 구의 시까지 짓게 했다. 만일 도화서에서 정말로 18세기 한양의 풍경을 그려왔다면 정조는 오히려 실망하였을지도 모르니, 화공들은 작당해 중국에도 있지 않을 것 같은 중국 풍의 유토피아적 환상의 도시를 그려 바쳤고 그것이 주효하였다.

<태평성시도>에는 2120여 명의 사람과 300여 마리의 동물이 둥장하는데 사람과 동물이 모두 친화적이다. 말하자면 유토피아를 그린 것이나 토마스 모어의 <유토피아>는 문자 그대로 'Not a Place'였다. 정조가 이 가상의 이상향을 한양과 비견했다니 어이없을 뿐이다. 즉 화공들은 소(小)중화사상에 쩌들어 있는 정조에 대해 익히 알고 있었던 바, 국왕의 입맛에 맞는 중국 그림을 그려 올린 것이었고, 예상대로 정조는 크게 만족하였다. 우리가 어쩌다가 정조를 18세기 문예부흥을 이끈 계몽군주라고 여기게 되었는지는 모르겠지만, 그는 주자 성리학에 찌든 철저한 모화주의자로서, 주자 성리학의 책이 아닌 모든 서적의 수입을 금지시켰으며, 이에 속하지 않는 서적들, 즉 청나라에서 수입한 사상서나 선진 과학서, 의학서 따위를 모두 끄집어 내 홍문관 앞에서 불태웠다. 그리고 고문(古文)이 아닌 신체(新體) 문장의 사용 또한 금지시켰으니 이것이 곧 문체반정이다.

아울러 그는 개혁군주라고 불리기도 하지만, 적어도 실록에서는 그가 구태를 극복하고 근대사회로 나아가려 했던 어떠한 노력도 찾을 길 없다. 역사상 개혁군주의 예는 많다. 이를 테면 신·구교의 갈등을 종식시키고 부국강병을 실천해 '해가 지지 않는 대영제국'의 초석을 닦은 영국의 엘리자베스 1세, 서구의 발전된 문물을 적극 수용해 문화개혁, 화폐개혁, 의료개혁, 군사개혁 등을 통해 낙후한 러시아를 초강대국으로 성장시킨 표트르 대제, 따로 설명이 필요 없을 중국의 한무제, 후한 광무제, 수문제, 당태종, 그리고 송태조 조광윤, 명나라 영락제, 청나라 강희제, 명치유신을 성공시켜 일본을 신흥강국으로 만든 메이지 일왕 등....

하지만 정조는 개혁적인 일은 한 적이 없고 오히려 효(孝)의 이름 아래, 정치 경제 사회 문화의 모든 면을 퇴보시켰다. 흔히들 수원 화성을 효의 정신으로 만든 근대 과학의 총아로 부르지만 이 성은 완성 후 내내 버려져 쇠락하다 20세기말에 유네스코 세계문화유산에 등록되며 겨우 관광상품으로써 가치 매김을 하게 되었다. 우리는 흔히 간과하는 내용이지만 화성 완공 후 나라의 곳간은 텅텅 비었고, 화성 건설과 비대한 장용영 운영으로 인해 발생한 국가재정의 격감은 순조 이래의 왕들을 내내 어렵게 만들었다.

화성 서북공심돈

화성 서암문(西暗門) 정조는 주자 성리학에 찌든 군주답게 창덕궁 대보단(大報壇)에도 열심히 나가 이미 망한 나라의 제왕들에게 제사를 올렸다. 대보단은 임진왜란 때 군대를 파견해 준 명나라 신종(神宗)의 은덕을 기린다는 취지로 1705년 (숙종 31) 창덕궁 후원에 세운 제단으로 이후 명나라 마지막 황제 의종(毅宗)과 명태조 홍무제가 제례 대상에 추가되었다. 정조는 이 제사에 빠짐없이 참가했으며 1793년 춘양대제 때는 친히 제향한 후 이렇게 말했다.

"우리 동국(東國)이 동국일 수 있는 까닭은 이 두어 척의 제단이 있기 때문이다. 자손만대에 길이 기려야 할 일이다. 천하의 구주(九州)가 어둡고 사해(四海)에 오랑캐의 누린내가 진동하니 양양(陽陽)하신 황제의 혼령은 오직 동방에 밖에 갈 곳이 없다. 제물을 올리고 몸을 구부리고 일으키는 사이, 눈물이 비 오듯 흘러 옷깃을 적셨지만 나는 미처 이를 깨닫지 못하였도다...."

정조는 일 년에 많게는 6차례나 치러진 대보단 제사의 규모를 더욱 키웠으며, 임진왜란 발발 200주년이 되는 1792년의 망배례 때는 이 제사가 '자신의 가문의 법'(我家法), 즉 조선 왕조의 법이라고도 했다.

"오늘은 바로 동방이 다시 지음을 받은 날이다. 아, (명나라) 황제의 은혜를 잊을 수 없도다. 더구나 올해는 꼭 200년째가 되는 해이다. 해마다 이 날이면 우리가 유문(儒門) 밖에서 공손히 절하기를 감히 멈출 수 없음은 조금이나마 명(明)의 몰락에 대해 슬퍼하는 예를 보이는 것일 뿐 아니라 우리 집의 법(我家法)을 지켜 살피고자 함이로다."

정조는 명나라 3명의 황제도 모자라 그의 신하들까지 추가해 배향하게 하였으니, 신종의 신하로는 이여송, 의종의 신하로는 범경문, 홍무제의 신하로는 서달이 채택됐다. 그리고 관료들 뿐 아니라 무인 및 성균관 유생들에게까지 제사 참석을 의무화했다. 불참한 관료들은 처벌받았고 성균관 유생들은 한시적으로 과거 응시자격이 제한됐다. 이 망국적 제사는 고종 조까지 행해지다 갑오개혁(1894~1895) 때 공식적으로 중지되었으나 고종은 1907년 퇴위할 때까지 아름아름 대보단 귀신에 대한 제사를 이어갔다. 이 기막힌 이야기를 다음 회에 이으려 한다.

<동궐도> 속 창덕궁 대보단 / 지금 이곳은 출입금지 지역이다. '잘 알려지지 않은 흥미로운 역사 이야기' 카테고리의 다른 글

철원 생창리 사라진 마을을 찾아서 (0) 2023.09.24 지도에도 내비에도 없는 김화 충렬사 & 겸제의 화강백전 (14) 2023.09.23 전라우수사 이억기 장군이 묻힌 아차산 (2) 2023.08.31 고매하고 소심했던 선비 아정(雅亭) 이덕무의 죽음 (0) 2023.08.10 아무도 기억하지 않는 인천 조선식산은행 (0) 2023.08.07