-

용산에 남은 개성 현화사와 연복사의 흔적토박이가 부르는 서울야곡 2025. 3. 24. 21:37

고려 수도 개경의 현화사(玄化寺)와 연복사(演福寺)는 개성을 대표하는 사찰로 불려도 손색이 없을 큰 절이었다. 이중 현화사는 고려 현종(재위 1009∼1031)이 돌아가신 부모 명복을 빌기 위해 경기도 개성군 영북면 영추산 남쪽에 지은 사찰이다. 앞서 '합스부르크 왕가와 고려왕조의 근친혼'에도 말했지만, 현종은 부모의 근친상간 + 불륜으로 태어난 자식인 데다 어미 아비가 모두 일찍 죽는 바람에 보호막이 없이 성장했다. 그럼에도 그 부모를 그리워해 즉위 후 대찰 현화사를 완공했다.

현종은 성장과정도 기구했으니, 당시의 실권자인 천추태후(981~997)는 불륜상대 김치양과의 사이에서 낳은 아들을 제위에 올리고자 왕손인 현종을 북한산 신혈사(지금의 진관사)로 보낸 후 여러 번 암살을 시도했다. 현종은 다행히도 위기 때마다 여러 승려들이 나타나 도움을 준 덕에 목숨을 부지할 수 있었고 마침내 제위에 오르게 되었다. 이후 그는 보은의 차원으로 북한산 삼천사의 주지였던 법경(法鏡)을 현화사의 초대 주지로 임명해 불사를 맡겼다.

북한산 삼천사의 고려 마애불

법경은 건축가로서의 재능을 보였던 바, 현종 11년(1020) 인도에서 전해진 부처의 사리를 봉안하기 위한 칠층석탑을 세우고 비슷한 시기에 석등도 완공했다. 석등은 현화사의 명성에 걸맞게 크고 미려하니 금강산 묘길상 마애불 앞 석등을 연상케 한다. 하지만 그보다도 질적인 면에서 우수해 고려 최고의 석등으로 꼽아도 손색없을 수준 높은 작품이다.

내금강 마하연 석불과 석등 / 마하연 마애석불은 고려시대 조성된 높이 15m의 대불로 북한 국보급 문화재 제46호이다. (브런치 스토리 위종만님의 사진)

국립중앙박물관 야외전시장의 개성 현화사 석등

앞서 말한 대로 이 석등은 1911년 조선총독부 박물관이 일본인 골동품상 곤도 사고로(近藤佐五郞)에게 헐값에 구매한 유물이다. 석등은 높이가 4.3m이며, 석등 앞에 놓은 배례석(拜禮石)은 높이 33.3cm 가로 112.1cm 세로 60.6cm로 석등과 제짝은 아니나 아름다운 수작(秀作)이다. (배례석의 출처는 알려지지 않았다)

아울러 석등 지대석도 제짝이 아니니, 곤도 사고로는 원주 흥법사 터의 염거화상탑을 서울로 무단 반출할 때와 마찬가지로 무거운 지대석은 옮겨오지 않았던 바, 현재의 지대석은 1990년대 임의로 제작되었다. 염거화상탑의 지대석 부분은 아직까지 발견되지 않아 승탑의 출처가 원주 흥법사 터가 맞는지 의문이지만 국립중앙박물관 마당의 석등이 현화사의 것임에는 의심의 여지가 없다.

비록 증언을 할 수는 없지만 이 석등은 고려초 최대 족벌 이자겸이 일으킨 이른바 이자겸의 난을 지켜본 역사의 증인이기도 하다. 황실의 사돈이던 이자겸은 권력에 취한 나머지 급기야 자신이 황제가 되고자 반란을 일으켰는데, 이때 현화사의 수좌(首座, 국사·왕사에 다음가는 승직)인 이자겸의 아들 의장이 현화사 승려 300명을 몰아 반군에 합류하였다. 그리하여 현화사 승병들이 황궁인 만월대를 점거함으로써 일단 반란에 성공하지만 이후 척준경의 배신으로 실패로 돌아가게 된다.

국립중앙박물관 야외전시장의 염거화상탑 / 국보

개성 현화사 칠층석탑 / 높이 8.64m이며 북한 국보급유물 제139호다. (한국사사진자료실 DB)

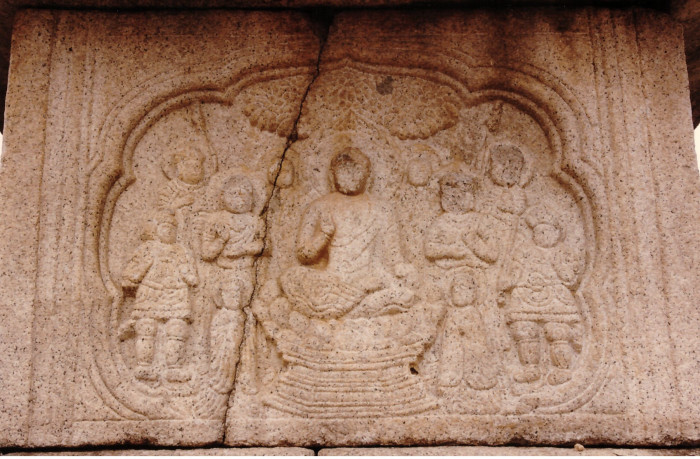

현화사탑 탑신 부조

개성 현화사 터 / 7층석탑은 현재 고려박물관으로 옮겨지고 당간지주만 남아 있다. 북한 지명으로는 황해남도 장풍군 월고리에 위치한다.

연복사는 개성 도성 한가운데 있던 절로 신라말 도선(道詵)의 비보사탑설(裨補寺塔說)을 토대로 919년 보제사(普濟寺)라는 이름으로 창건되었다. 이후 현화사와 마찬가지로 폐사되었지만 현화사와 달리 폐사지조차 남아 있지 않다. 위치가 도성 한가운데였으므로 개성의 도심으로 편입돼 사라진 것이다. 연복사는 조선 명종 18년(1563) 화재로 소실된 후 재건되지 못했으나 범종은 개성 남대문으로 옮겨져 살아 남았고, 이후 1900년대 초까지 개성사람들에게 시간을 알려주는 용도로 타종되었다.

연복사종 / 북한 보물급문화재 제30호

개성시 북안동 남대문에 걸린 연복사종 연복사 범종은 고려말 충목왕과 덕녕공주의 요청으로 환관 강금강(姜金剛)이 1346년 주조했다고 전해진다. 종의 크기는 높이 3.24m 지름 1.88m 두께 23cm로, 우리나라 3대 명종(名鐘), 혹은 5대 명종에 들 만큼 유명하다. 참고로 한국 5대 명종은 평양종, 개성 연복사종, 강원도 평창의 상원사종, 경주의 성덕대왕신종, 천안의 성거산 천흥사명 동종이 꼽힌다.

국립중앙박물관의 천흥사명 동종 / 높이 1.33m, 입의 직경 0.96m 하지만 종에 새겨진 명문에 따르면 연복사 종을 만든 장인은 고려인이 아닌 원나라 사람으로 명문은 다음과 같다.

"1346년 원나라 순종(고려인 기황후의 남편인 순제)의 명을 받은 강금강(姜金鋼)과 신예(辛裔)가 금강산 장안사에서 범종을 만들고 귀국하는 길에 고려 충목왕(忠穆王)과 덕녕공주(德寧公主)의 요청으로 연복사의 종을 주조했다."

연복사의 종과 함께 주조된 금강산 장안사 종은 외형부터 한국종이 아닌 중국종의 모습으로, 종의 표면에 산스크리트어로 된 명문이 새겨져 있다. 티베트불교를 신봉한 원나라 황실의 영향으로 여겨지는데, 여러 가지로 중요한 문화재로 평가받고 있다. 장안사는 한국전쟁 당시의 폭격으로 폐허가 되었으나 장안사 종은 유일하게 살아남았다. 이미 그전에 다른 곳으로 옮겨져 화를 피한 것이다.그렇다고 우리의 것은 아니다. 일본이 러일전쟁에서 승리한 후 포교를 위해 다련에 파견됐던 일본 정토진종(淨土眞宗)의 승려 아베 에이젠(阿部榮全)이 1906년 대련 동본원사를 세우며 장안사 종을 반출했기 때문인데, 현재는 뤼순박물관 1층 로비에 전시돼 있다.

반환이 요구되고 있는 장안사 종 / 높이 2.2m, 입 직경 1.35m, 무게 1.67t 시사저널 사진

연복사 종에 새겨진 삼존불상

연복사 종에 새겨진 명문 .

연복사는 그외에도 설명할 말이 많은 사찰로서, 송나라 사신 서긍(徐兢)이 저술한 <고려도경>에 따르면 정전(正殿)인 나한보전(羅漢寶殿)은 극히 웅장하여 왕궁보다 크고 화려하였으며, 본존불로 석가모니·문수보살·보현보살을 두고 주위에 500구의 나한상을 배치하였다. 나한보전 서쪽에는 높이 200척(60m)이 넘는 오층목탑이 있었는데, 또 5층 누각의 당우가 있었다고 하니(有五層樓閣 五層塔) 그 규모가 어마어마했을 듯하다.

5층목탑은 아마도 이러했을 듯 / 김천의 새로운 관광 명소가 된 사명대사공원의 실사 사진이다.

탑의 높이는 41.5m로 국내 최대 규모이다. 연복사탑 5층목탑은 60m로 이 보다도 컸다. / 김천시청 제공사진

연복사 오층목탑은 1394년 태조 이성계의 명으로 중창되었다. 그리고 탑의 중창을 기념하는 연복사탑중창비(演福寺塔重創碑)를 세웠다. 비문에는 불탑의 건립내력과 태조 이성계의 공덕을 담았다. 중창 불사는 태조의 왕사인 무학대사가 주도했다. 그런데 개성에 있어야 할 연복사탑중창비가 2012년 서울 용산 철도회관 마당에서 김석중이라는 시민에 의해 발견됐다. 김석중 씨는 그때까지 알려지지 않았던 이 유물을 인터넷 문화재동호인 까페에 올려 공지했고, 고증을 마친 서울시는 2013년 서울시 유형문화유산으로 지정했다.발견은 행운이었지만 권근이 짓고 성석린의 글씨로 새겼다는 비신은 불행히도 사라졌다. 그래서 지금은 비신 받침인 귀부와, 오각형의 제액을 여러 마리의 용이 휘감고 있는 형상의 이수만 남아 있다. 비신이 언제 없어졌는지, 그리고 이 석물이 왜 서울 용산의 철도구락부 구역으로 옮겨진 것인지에 대한 기록이나 증언은 전혀 없다. 그저 곤도 사고로와 같은 일본인이 개성에서 이것을 실어 어디론가 가지고 가려다 용산역에 내려놓은 것으로만 추측될 뿐이다.

용산 철도회관 마당의 연복사탑중창비

높이 121.2cm, 폭 124.3cm로 작지 않다.

'演福寺塔重剏止記'라는 전서라 쓰여 있다. / 비신은 사라졌으나 동국여지승람에 비문의 대부분이 전한다.

비문이 남아 있어 화암사 선각왕사(나옹화상)비와 같은 복원이 가능할 듯. / 회암사박물관 '토박이가 부르는 서울야곡' 카테고리의 다른 글

노강서원이 있던 노량진 (5) 2025.04.09 타임머신 열차를 타고 가는 둔지미 과거로의 여행 (4) 2025.03.31 소금장수 · 새우젓장수가 살았던 마포 염리동 (0) 2025.03.20 서울의 마지막 달동네 백사마을 (10) 2025.03.17 다시 걸어본 남산길(I) - 경성미술구락부에서 외교구락부까지 (1) 2025.03.07