-

저 광활한 우주 속으로 사라진 시인 박정만작가의 고향 2022. 8. 24. 04:09

시인 박정만은 아는 사람은 알고 모르는 사람은 모르는 '한수산 필화사건'에 연루돼 세상을 떠났다. 그에 대해서는 앞서 '카프(KARF)를 이끌던 시인 임화'에서 언급한 바 있다. 옮겨 쓰면 다음과 같다.

박정만은 '한수산 필화사건'에 연루돼 온갖 고문을 당하고 풀려난 뒤 고문 후유증과 당시 겪은 충격을 술로 달래다 세상을 떠났다. 그는 죽기 전 '나는 사라진다 / 저 광활한 우주 속으로'를 썼다.(이것이 전부인 단 2행뿐인 짧은 시이다) '한수산 필화사건'은 1981년 5월 중앙일보 연재 중이던 소설 '욕망의 거리'의 내용이 문제 돼 작가 한수산을 비롯해 중앙일보 권영빈 편집위원, 도서출판 고려원 편집부장 겸 시인 박정만 등 6명이 보안사로 연행돼 가혹행위를 당한 사건을 말한다.

당시 한수산은 혹독한 고문에 시인 박정만의 이름을 꺼냈다. 소설 속 문장을 껀수 삼아 조진 사건이니 한수산도 영문을 모르고 당한 셈이나 가담자를 대라는 보안사 군인들의 고문에 못 이긴 한수산은 박정만의 이름을 댔다. 출판사 편집부장으로, 시를 벗 삼아 털어도 먼지 안 날 정도로 깨끗한 삶을 산 사람이기에 설마 그에게 무슨 일이 있겠나 하는 생각에서였다. 박정만 역시 보안사 서빙고분실로 끌려갔고 불문곡직 집단구타와 물고문 등을 당하다 혐의 불충분으로 풀려났다. 하지만 고문 후유증에 시달리던 박정만은 몇 년 후 사망했다.

고문이 자행되던 보안사 서빙고분실은 2004년 헐리고 아파트가 들어섰다. 입구에 동판을 새겨 매립했다.

서빙고 분실의 유일한 사진 차제에 조금 덧붙이자면, 한수산은 고발자가 아니다. 그를 고문을 하던 보안사 군인들이 "그러면 최근 만났던 사람을 말하라" 했기에 전날 만나 함께 술을 먹은 박정만의 이름을 댄 것이다. 이유는 앞서 말한 바와 같다. 하지만 그런 정황을 살펴줄 신군부가 아니었으니 박정만은 영문도 모른 채 서빙고분실로 끌려가 모진 고문을 당했다. 그리고 그로 인해 결국 죽음에 이르렀다.

그 일에 대해 소설가 이윤기가 「전설과 진실」이라는 단편소설을 썼다. 그 소설 속에는 시인 박정만의 이름이 실명으로 나온다. 소설 속에 실명을 사용한 것은 박정만을 부각하려 함이 아니라 그가 '투사'가 아니었음을 상기시키려 함이었다. 고문당한 것은 사실이지만, 그렇다고 박정만이 군부독재에 항거한 민주투사는 아니라는 것이다.

박정만은 숨을 거두기 전 절친 이윤기에게 "내가 매 맞을 까닭이 있어 맞았다면 이렇게 괴롭지는 않았을 것"이라고 말했다고 한다. 이윤기는 그것을 고문 그 자체보다는 이후에 겪어야 했던 상황이 훨씬 더 고통스러웠다는 독백의 가름일 것이라고 했다. 시인은 이런 상황을 버텨내기 위해 매일 독주를 마셨고, 그 때문에 죽었다.

이윤기는 「전설과 진실」에 대해 이렇게 말했다. "나는 박정만을 폄하하기 위해 이 글을 쓴 게 아니라, 사건의 진실과 박정만의 진실성을 말하기 위해 썼다. 박정만은 굳이 전설일 필요가 없다. 진실만으로도 충분하기 때문에..... 박정만이 진실한 사람이 아니었다면 그렇게 안 죽었을 것이다. 아마도 나쁜 인간이었다면 민주투사를 자처하면서 살아갔을 터이다. 상징 조작을 하면서....."

박정만(朴正萬, 1946~1988) 박정만의 순수성을 엿볼 수 있는 편린이 「나의 어린 왕자에게」라는 글로 전한다.

이름도 성도 알지 못하는 나의 영원한 친구 어린 왕자여, 내가 페르시아 융단을 깔아놓은 듯이 따뜻한 이 봄날에 너를 생각하는 것은 순전히 어떤 소녀 때문이다. 벌써 20년도 넘은 얘기지만 그때 그 소녀는 몇 개의 감동적인 삽화와 함께 너를 내게 소개해 주었다. 예컨데 <Le Petit Prince>라는 책을 내게 소개해 주었다. 그때 너를 처음으로 만났고, 때는 5월이었으며, 그 소녀도 5월 속으로 사라졌다. 그래서 나는 5월이 올 때마다 그 소녀를 생각하고, 그 소녀의 얼굴과 함께 너의 모습을 이중으로 떠올린다.

사실 생텍쥐페리가 아프리카의 어느 사막에서 너를 만나고 온 이후, 이 세상에서 아무도 너를 만난 사람은 없다. 그러나 나의 가슴속에서는 네가 사막의 그 황량한 모래밭에서 소리조차 내지 않고 사라져 간 모습이 언제나 잊히지 않는 영상으로 남아 있다. 그렇다, 나는 언제나 가슴으로 너를 만난다. 그래, 너는 지금도 너의 별에서 매일 밤마다 꽃에 유리고깔을 씌우고 양이 그 꽃을 먹지 못하도록 감시하고 있을 거야. 그 꽃을 양이 먹어버리면 모든 별들이 빛을 잃어버리게 될 테니까.....

나는 생텍쥐페리가 그린 그림 가운데서 마지막 페이지에서부터 두 번째 그림을 좋아한다. 이 지구에서의 너의 마지막 모습을 그린 것인데, 그것은 5월의 소녀와도 결코 무관치 않다. 5월의 그 소녀도 그렇게 외로웠으며, 그녀의 삶은 사막의 중심부였고, 그녀의 머리 위에도 언제나 그와 같은 별이 있었다. 네가 너의 사막에서 쓰러졌듯이 그녀도 그녀의 별이 그녀의 머리 위에 왔을 때 사막의 복판에서 아주 좁은 보폭으로 한 번 폴짝 뛸 듯이 그렇게 쓰러졌던 것이다.

외로운 영혼이여, 사막이 아름다운 까닭을 이제야 나는 비로소 알았다. 모래 언덕에 앉아 있으면 아무것도 안 보이고, 아무 소리도 안 들리기에. 하지만 무엇인가가 조용히 빛이 난다. 아, 너의 말처럼 그것은 어딘가에 우물이 숨어 있어서 그래. 집이건 별이건 사막이건 그것이 아름다운 것은 그것들의 가슴 깊숙이 하나의 비밀을 간직하고 있기 때문이야. 보물이 숨어 있다는 어떤 고가(古家)의 전설처럼. 그런 면에서 내가 5월의 소녀를 간직하고 있다면 그것도 한 비밀이 되는 걸까?

생텍쥐페리가 쓰고 그린 어린 왕자 그러나 서빙고 호텔 고문실에서는 생텍쥐페리의 어린 왕자도 도움이 되지 않았다고 그는 말한다. 그 말을 적은 「안개 또는 액자 속의 새」라는 글은 스스로 졸시(拙詩)라고 평한 '어혈을 재우며'라는 시로부터 시작한다.

어혈을 풀기 위해 한약 한 제를 지어 왔다.

코 위에 안경을 걸친 한약방 주인이

물에다 끓이지 말고 막걸리를 부어 끓이라 한다.

술 먹고 대한민국처럼 망가진

내 몸뚱이의 내력을 소상히 알고 있는 듯한 말투다.

참 용타고 생각하며 아내는 탕기에 술을 넣어 약을 달인다.

펄펄 끓는 물솥에 수건을 적셔 내 몸의 어혈 위에 찜질도 하고……

탕기에선 한밤내 부글부글 죽음이 들끓는 소리.

절명하라, 절명하라, 절명하라,

이를 갈다 이를 갈다

가슴도 부글부글 소리를 내고……

분노도 피딱지도 약에 녹아 하나가 되고……

어혈은 풀어져서 내 몸의 피와 살과 뼈에 스미고…….

내가 무엇 때문에 이곳에 와 있는지, 그리고 이것이 어느 곳인지 전혀 알지 못하고 있었다. 내가 아는 것이라곤 그 전날 밤 진창 취하도록 술을 마셨다는 것과, 다음 날 아침 출근길에 검은 세단에 의해 두 사내의 인도로 이곳에 왔다는 사실뿐이었다.

"개새끼, 어서 불어. 어서 불란 말이야!"

10여 명의 검은 제복들이 일시에 내 안면을 강타하고 있었다. 나는 명치께를 끌어안았다. 숨이 컥 막히고, 천정의 일각으로부터 새어나온 스포트라이트가 내 망막 위에 사선의 빛줄기를 그었다. 내 얼굴은 왼쪽도 오른쪽도 없었다. 날쌔게 날아다니는 주먹만이 이리저리 옮아다녔다. 나는 갈증을 느꼈다. 물 ㅡ 그러나 그 물은 삶으로 통하는 물이 아니라 죽음으로 통하는 물이었다.

물은 언제든지 빛난다. 그것이 내가 꿈꿔온 물의 이미지였다. 사막이 아름다운 것은 어딘가에 물이 숨겨져 있기 때문이라는, 생텍쥐페리의 저 어린 왕자의 말도 내게는 전혀 도움이 되지 않았다. 나는 거푸 물을 먹었다. 불현듯 다가온 죽음의 실체는 한마디로 공포였다. 나는 그 공포와 싸웠고, 3일째 되는 날 비로소 그 잔인하고 비극적인 공포로부터 해방될 수 있었다.

"이 새끼, 졸기는 누구 맘대로 졸아!"

(그러나 그 해방도 잠시) 검은 제복의 사내가 말했고, 나는 어서 일어나야 한다고 생각했다. 그리고 머리를 들었다. 그때 8호 크기의 창문을 통하여 나는 보았다. 우듬지가 잘려나간 미류나무 꼭대기에 그런 줄 모르고 앉아 있는 한 마리의 새를. 그것은 분명히 자유나 평화라는 이름으로 불리어지는 한 마리의 새였다. 한 마리의 참새나 굴뚝새인지도 모른다. 그러나 그것은 새였으며, 그리고 서너 평의 공간을 팽팽하게 긴장시키는 안개의 편대였다. 나는 지독한 악몽에 시달리는 어느 날처럼 숨통이 막히는 것을 느꼈다.

"뼛가루는 못 보내도 사진은 보내 줄 거야."

검은 제복의 사나이가 찰칵 하고 카메라의 셔터를 눌렀다. 그때에도 새는 우듬지가 잘려나간 미류나무 꼭대기에 천연히 앉아 있었다. 그러나 나의 악몽은 그때까지도 끝나지 않고 있었다. 결국 나는 구두 뒤축에 장딴지를 짓눌리고, 구두의 크기만한 발자국을 내 몸의 문신으로 새겨야 했다. 그 위에 다시 구두코가 안개처럼 내 몸을 핥았다. 반항이라는 것도, 함구라는 것도, 자유의지라는 것도 아무 쓸모가 없다는 것을 나는 비로소 깨달았다.

하지만, 8호 크기의 그 창문에 판화처럼 걸려 있는 참새인가 굴뚝새인가의 환영은 날이 갈수록 지울 수가 없다. 그것은 8호 크기의 조그만한 액자였고, 거기 그려진 그 새는 핏빛으로 물든 내 몸뚱이의 따뜻한 혈액이었다. 1981년의 5월, 어둠 속을 지나는 길고 지루했던 회랑도 조심히 생각해보면 어둠을 이기는 안개였음을. 새는 액자 밖으로 날아갔지만 어둠 속에서도 결코 지워지지 않았다.

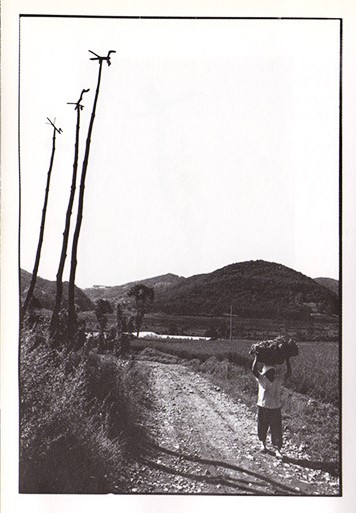

대원사 '빛깔있는 책들' 시리즈 <솟대>에 실린 박정만의 고향 전북 정읍군 산외면의 솟대 / 박정만은 이 솟대에 걸린 새의 환영을 본 것일까? 그의 순수함을 들여다보며 공감할 수 있는 시 가운데 '저 가을 속으로'라는 작품이 있다. 순수하지만 슬픈 시이다. 마치 자신이 그렇게 떠날 것을 예상이나 한 듯, 그는 정말로 가을이 기우뚱 기우는 저 어둠 속으로, 저 광활한 우주를 향해 그렇게 떠나갔다.

사랑한다, 사랑한다,

눈부신 꽃잎만 던져놓고 돌아서는들끓는 마음속 벙어리같이

나는 오늘도

담 너머 먼발치로 꽃을 던지며

가랑잎 떨어지는 소리를 낸다.

내사 짓밟히고 묻히기로

어차피 작정하고 떠나온 사람,

외기러기 눈썹줄에 길을 놓아

평생 실낱 같은 울음을 이어갈 것을.

사랑의 높은 뜻은 비록 몰라도

어둠 속 눈썰미로 길을 짚어서

지나는 길섶마다

한 방울 청옥 같은 눈물을 놓고 갈 것을.

머나먼 서역 만리

저 눈부신 실크로드의

가을이 기우뚱 기우는 저 어둠 속으로.

박정만 시비 / 정읍 내장산 가는 길목의 내장 저수지 아래 그의 시비가 섰다. 시비에는 '산 아래 앉아'라는 서정적인시가 새겨졌다. 「메아리도 살지 않는 산 아래 앉아 / 그리운 이름 하나 불러봅니다 / 먼 산이 물소리에 녹을 때까지 / 입속말로 입속말로 불러 봅니다 / 내 귀가 산보다 더 깊어집니다」 '작가의 고향' 카테고리의 다른 글

대한민국 금관문화훈장을 받은 친일파 모윤숙 (0) 2022.09.06 성북동의 글쟁이 독립투사 김광섭 (0) 2022.08.30 카프(KARF)를 이끌던 시인 임화 (2) 2022.08.14 주검으로 전한 여류시인 이옥봉의 러브레터 (0) 2022.07.23 김상용의 시 / 참을 수 없는 존재의 가벼움 (0) 2022.07.13