-

표암 강세황의 예술세계와 그가 살았던 이화동미학(美學) 2023. 2. 26. 16:58

단언하거니와 표암(豹菴) 강세황(姜世晃, 1713~1791)을 떠나서는 조선의 문인화를 말할 수 없다. 아니 한국의 회화사를 통틀어도 강세황은 다섯 손가락 안에 하나로 꼽을 수 있는 인물이다. 물론 내 생각이지만 그는 신라 솔거 이래로 가장 뛰었던 화가였을지도 모른다. 하지만 그는 대부분의 유명 화가가 걸었던 긴 무명의 시간을 걸어야 했는데 그 무명의 시간은 대부분 배고픔과 동행한다.

그는 문인화가였으니 선비였음에 틀림없다. 태어난 곳도 한양 양반가로, 그의 아버지 강현(姜鋧)은 1675년(숙종 1) 진사시에서 장원급제를 하고 1680년 정시문과에 입격한 수재였다. 당연히 벼슬살이도 무난했으나 숙종대의 피튀기는 당파 싸움에서 소론 편에 섬으로써 인생이 꼬이기 시작했다. 그리하여 그는 앞서 '동호(東湖)의 정자'에서 말한 소론 정치인 엄경수와 같은 신세가 되었던 바, 결국은 유배의 길을 떠나야 했는데, 곧 그의 형 세윤(世胤)도 같은 길을 가야 했다. 강세황의 나이 나이 스무 살때였다.

이후 강세황은 관료로 입신출세할 생각을 버렸다. 부형(父兄)이 유배를 가고 그 어미마저 병으로 죽었으니 그러한 생각이 들 법도 했다. 문제는 그로 인해 무위도식자가 되었다는 것인데, 이에 생계는 모두 그의 부인이 책임을 져야 했다. 그러나 그의 부인도 강세황의 나이 마흔네 살에 유명을 달리하였고 그에게 남은 것은 네 명의 어린 자식뿐이었다. 이제 그의 희망이라고는 과거 급제밖에 없었다.

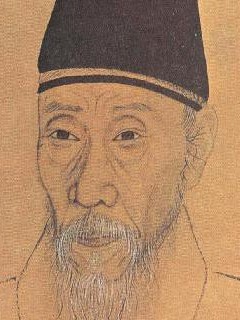

강세황의 자화상 / 유지에 수묵담채로1776년 이전 그림으로 알려져 있다. 천만 다행히도 그는 환갑줄에 이르러 출사할 수 있었다. 1776년 영조의 배려로 64세의 나이에 문과 입격자에 들 수 있었던 것인데, 이후 그가 빈한한 시절에 갈고 닦았던 시문과 그림 실력이 빛을 발하였으니 당시 화단에서 '예원(藝園, 예술가 모임)의 좌장'으로서의 대접을 받았다. 앞서 말했던 <임하필기>에는 강세황에 대해 다음과 같이 적혀 있다.

공은 영조 병신년(1776년) 노인과(老人科)에 올랐다. 공이 일찍이 부사(副使)로 연경에 갈 때 심양에서 폭설을 만났다. 이때 상사(上使)인 노포 이휘지와 시문을 지어 주고받았고 또 서화(書畫)를 남겼는데, 그 첩(帖)이 일찍이 나의 서가에 있었다. 공은 연경에서 명사들을 널리 사귀었는데, 어떤 이가 공에게 글을 써주기를 "글은 한퇴지(韓退之)와 같고, 글씨는 왕희지(王羲之)와 같고, 그림은 고개지(顧愷之)와 같고, 풍채는 두목지(杜牧之)와 같으니, 광지(光之)는 이 사람들을 겸하였구려(文之退之 筆之羲之 畫之愷之 人之牧之 光之兼之)"라고 했다. 세상 사람들은 이것을 '열 개의 지(之)자평(十之評)'이라고 한다.

<임하필기>의 기록을 보자면 그의 솜씨는 조선에서보다 중국에서 더 대접을 받았던 것 같다. 실제로 청나라 황제 건륭제는 그의 작품을 보고 '미하동상'(米下董上)이라는 평을 내렸다. '미불보다는 아래이나 동기창보다는 낫다'는 평이다. 동기창(1555~1636)은 명대(明代) 최고의 화가이자 서예가로 평가받는 사람이여, 미불(1051~11107)은 송대(宋代)의 화가 겸 서예가로 '미점법'과 '발묵법'을 창안한 사람이기도 하다.

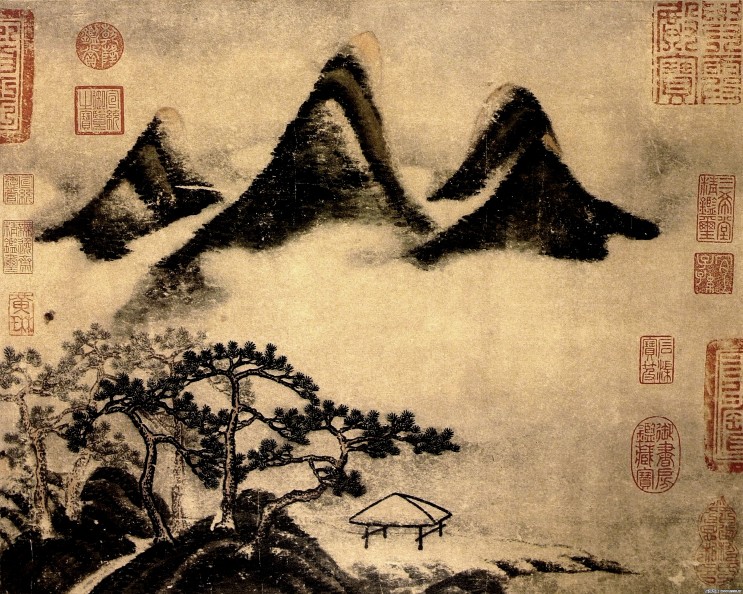

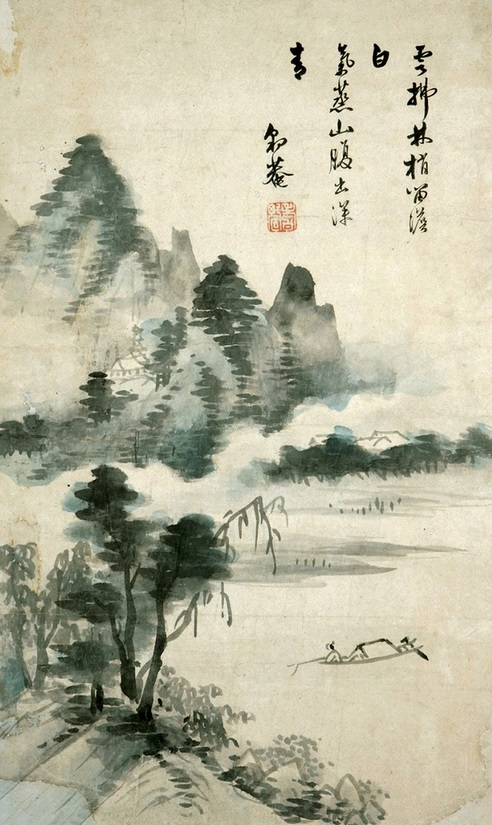

발묵법은 먹물을 번져 퍼지게 만들어 그 농담(濃淡)으로 사물을 표현하는 기법으로서 이 회화법은 이후 동양산수화의 근간을 이루었다. 아울러 점을 찍는 듯한 방법으로 사물을 표현하는 미점법을 창안하기도 하였는데, 비슷한 화법인 '점묘법'을 창안한 프랑스 화가 조르주 쇠라 (1859~1891)보다 800년을 앞섰다. 강세황은 조선에서는 최초로 미접법을 사용한 화가로 알려져있다.

미불의 <춘산서송도(春山瑞松图)> / '미점법'과 '발묵법'을 활용해 그린 그림이다. 먼저 옅은 먹이나 채색을 번지듯이 발라 산의 형태를 대강 그린 뒤 다소 짙은 먹을 묻힌 붓으로 반복해서 먹 점을 찍었다.

쇠라의 <그랑드자트 섬의 센 강> / 점묘법에 의해 그려진 그림으로 자잘한 점을 캔버스에 찍어 풍경을 묘사했다. 점으로써 빛에 산란하는 대기를 표현했다는 데 미법산수(米法山水)와 공통점을 지닌다.

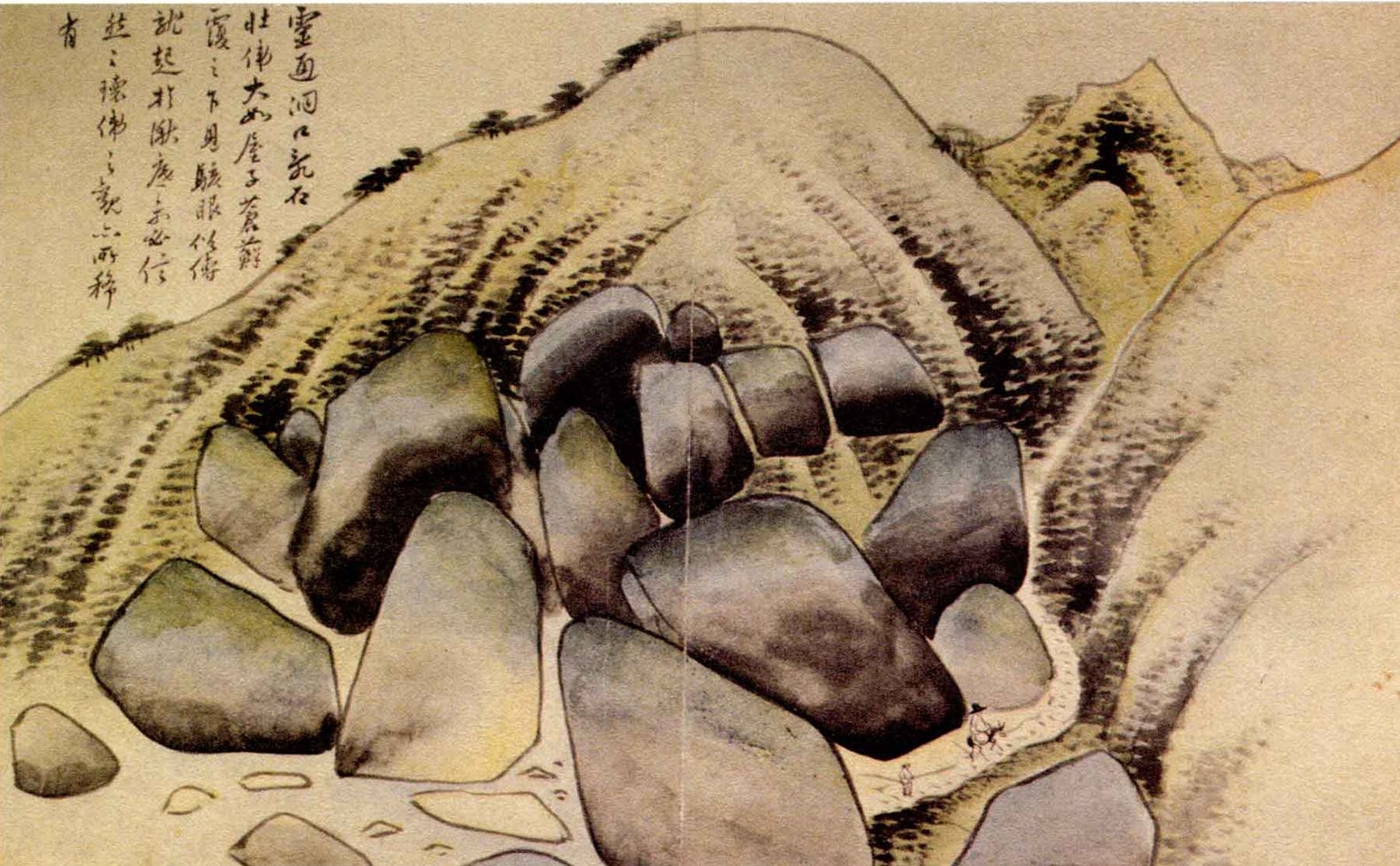

강세황의 <강상조어도> / 미점법을 사용한 강세황의 대표적 미법산수화이다. 아울러 그는 조선에서는 최초로 서양화법을 도입한 화가이기도 했으니 아래의 <영통동구도(靈通洞口圖)>는 명암법과 원근법을 활용한 그림으로써 자주 인용된다. 과거 국사교과서에 <가는 골>이란 제목으로 수록되기도 한 이 그림은 그때나 지금이나 충격적이다. (※ 다만 그림의 제목을 왜 <가는 골>로 붙였는지는 그때나 지금이나 여전히 모르겠다. 어디로 가는 골짜기라는 뜻인지, 폭이 좁은 골짜기라는 뜻인지....? 현재도 그 제목은 여전히 통용되는데 작명자가 누구인지 새삼 궁금하다)

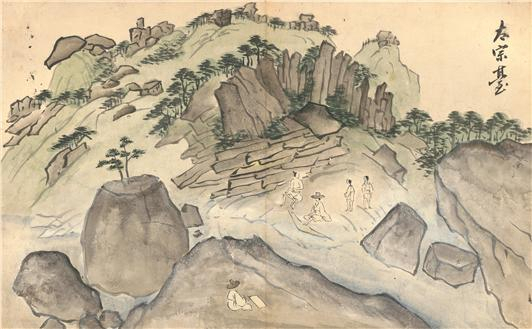

이 그림은 송도(개성) 영통동 입구를 묘사한 그림으로, 강세황이 개성을 여행하면서 그린 《송도기행첩》 중의 한 점이다. 그는 세상 사람들이 그 새로운 화법을 인식하든 말든 이에 대해서는 일체의 언급을 않은 채 다음과 같은 발문을 붙였다.

영통동 입구에 난립한 암석들은 크기가 집채만 하며, 푸른 이끼들이 뒤덮고 있어 잠시 보기만 해도 어질어질하다. 세속에 전하기를 못 밑바닥에서 용(龍)이 나왔다고 하는데 믿을 만한 것은 못되나 이렇듯 돌들이 둘러싼 멋진 장관은 역시 보기 드믄 것이다.(靈通洞口亂石, 壯偉大如屋子, 蒼蘇覆之, 乍見駭眼. 俗傳龍起於湫底, 未必信. 然然環偉之觀, 亦所稀有)

그래서 나는 혹 개성에 가게 되면 선죽교나 만월대보다도, 박연폭포보다도 이곳 영통동에 가보고 싶다.

< 영통동구도> 종이에 담채 / 좁은 바위 골짜기 사이로 말을 타고 가는 자신의 모습도 그려 넣었다. / 국립중앙박물관 <송도전경>이란 그림에서는 원근법을 보다 노골적으로 드러냈다. 길 앞쪽에서 뒤로 가면서 좁아지는 것에 원근법을 적용했다. 하지만 소실점(평행한 두 직선이 멀리 가서 한 점에서 만난 것처럼 보이는 점)의 처리가 막연하고 관찰자의 촛점 또한 불명확해 보인다. 이는 원근법을 강조하기 위한 고육책으로도 보이며 원근투시법의 초심자에게 드러나는 실수로도 여겨진다. 이와 같은 실수는 지오토 디 본도네의 경우에도 나타난다.

< 송도전경> 종이에 담채 / 대로 앞의 개성 남대문은 솔직히 따로 논다.

비슷한 레벨에서 본 개성 남대문

지오토의 <물위를 걷는 예수> / 풍랑 이는 바다와 예수를 만나러 가던 베드로가 물에 빠지는 광경이 원근법으로 묘사됐다. 원근법은 그의 스승인 치마부에가 창안했지만 지오토가 완성한 것으로 알려져 있다. 아울러 그는 서양화법인 음영법도 능숙하게 구사하였으니 아래 《송도기행첩》 중의 <태종대>는 먹의 농담(濃淡)을 이용해 바위의 입체감을 표현했다. 농암(農巖) 김창협(1651-1708)이 송도기행문에 "시냇물이 빙 둘러 흐르고 대(臺)의 옆에 입석(立石)이 있으며, 그 꼭대기에 노송이 구불구불 기이하게 걸려 있다"고 한 태종대의 풍경을 음영법을 이용해 역동적으로 그려낸 것이었다.

그러면서도 디테일한 묘사를 놓치지 않아서 아래 <박연폭포>를 보면 그 사실성에 놀랄 수밖에 없다. 강세황의 묘사력에 보다 감탄하게 되는 작품은 단연 <자화상>으로서, 그는 한국화가로는 보기 드물게 많은 자화상을 남겼다. (혹 렘브란트의 영향을 받은 것일까?) 세인들은 그의 자화상에서 강한 자의식을 엿볼 수 있다고 하는데, 그가 70세 때 그렸다고 하는 아래 <자화상>에 붙인 글에서는 자신만의 세계를 득의로써 드러냈다. 그 내용이 무척 멋지다.

"머리엔 오사모를 쓰고, 몸에는 야복을 걸쳤으니, 마음은 산림에 있되 이름은 조정에 있음을 보이도다. 마음속에 책 수천 권을 숨기고, 붓으로 오악을 흔들지만, 사람들이 어찌 알겠는가? 스스로 즐길 뿐이다."

<태종대>

<박연폭포>

박연폭포 사진

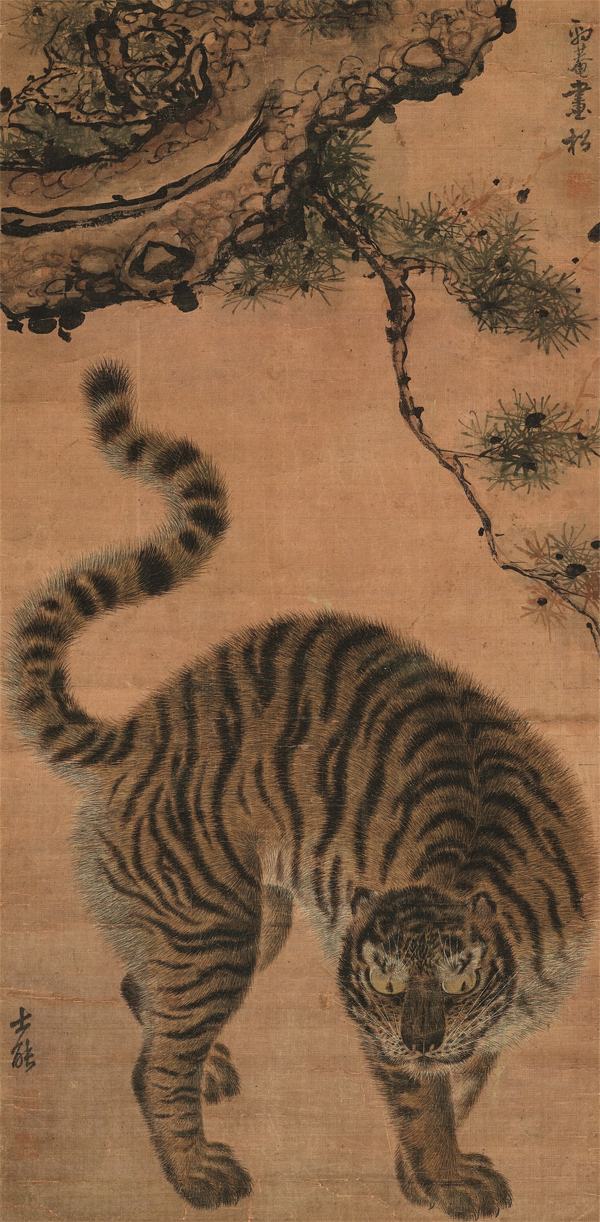

사모관대에 평상복을 입은 모습을 그린 자화상 / 비단에 채색, 88.7 x 51.0㎝,국립중앙박물관(보물 제590-1호) 하지만 결코 혼자 즐기지 않고 재능의 일부를 사회에 기부하였으니 당대의 화단을 물심양면 지원하였다. 그리하여 단원 김홍도를 비롯한 많은 화원들을 키워냈는데, 특히 김홍도는 강세황이 빈한했던 안산 시절에 발굴해 키워낸 화가로서 지금 안산시 단원구의 명칭이나 상록구의 김홍도 박물관은 안산 출신의 김홍도를 기리기 위함이다. 삼성미술관 리움 소장의 아래 <송하맹호도(松下猛虎圖)>는 강세황이 김홍도와 함께 그린 그림으로 알려져 있다.

<송하맹호도(松下猛虎圖)> / 비단에 채색, 90.3 x 43.8cm / 강세황이 소나무를, 김홍도가 호랑이를 그린 합작품으로, 소나무는 거칠고 자유로운 남종화 화법, 호랑이는 치밀한 필치의 북종화 화법으로 그려졌다. 18세기 조선, 이른바 영·정조의 문예부흥기에 미술에서는 강세황 있었다. 그는 위에서 말한 개인적 어려움 속에서도 <십죽재화보(十竹齋畵譜)>, <고씨화보(顧氏畵譜)>, <개자원화전(芥子園畵傳)> 및 <당시화보(唐詩畵譜)>와 같은 중국 화보류를 통해 홀로 그림 공부를 이어갔으며, 또한 중국을 통해 들어오기 시작한 서양의 화법도 적극적으로 받아들여 개성 넘치는 그만의 독특한 예술 세계를 창출하였다. 제목은 잘 모르겠으나 <표암화첩> 중의 아래 무 그림 앞에는 그저 입만 쩍 벌어질 뿐 따로 사족을 붙일 재간이 없다.

강세황이 그린 무 서울 남소문동(지금의 장충동)에서 태어난 그는 빈한해지며 염천교 근방으로 이사왔다. 그리고 더 어려워지자 처가가 있는 경기도 안산으로 옮겨 가 30년을 살았는데, 이후 출사해서는 다시 서울로 올라와 낙산 아래 건덕방 양지 바른 곳에 터를 잡고 집을 지어 살았다. 그는 한성판윤 시절, 이웃하였던 인평대군의 집 석양루(夕陽樓) 부근 개울가 바위에 '紅泉翠壁'(홍천취벽)'이라는 각자를 새겼다고 하는데, 강세황의 집도, 당대 최고의 저택이었다는 (<동국여지비고> 제택조) 석양루도, 홍천취벽의 글씨도 남아 있지 않다.

인조의 셋째 아들 인평대군의 후손들이 살던 저택은 이후 장생전(長生殿, 궁중 장례 용품을 제작하던 관아) 등의 관아 건물로 전용됐고, 총독부 정무총감의 별장을 거쳐 이화장이 건립되었다. 해방 후에는 이승만의 거처로 쓰였고 역사적 건물이 되었다.(사적 제497호) <한국문화대백과사전>에 따르면 강세황의 암각문은 1960년대 초까지도 이화장 후원에 존재했으나 이승만 망명 후 일대가 주택가로 개발되는 과정에서 땅에 묻혔다고 한다.

이상한 절 표시가 새겨진 이화장 뒷마당의 바위 / '홍천취벽'도 이와같은 바위에 새겨져 있었을 것이다.

역사상 이곳에 '南□寺'라는 절이 존재한 적은 없다. 4.19 후 어수선한 시기에 사이비 신앙인이 각자해 놓은 듯하다.

이화장 뒷담

이승만의 거처였던 이화장은

지금은 굳게 닫혀 있다.

담장 너머로 보이는 이화장 건물

낙산 주변

부근의 한양성벽

성벽에서 바라본 보문동

강세황의 후예들이 그렸던 이화동 골목벽화는 오버투어리즘으로 인해 거의 사라졌지만 (이화동 꽃계단의 예전 사진)

지금도 탐방객들의 발길이 끊이지 않는다. '미학(美學)' 카테고리의 다른 글

구스타프 클림트의 '리저 양의 초상' (3) 2024.04.25 나혜석의 수원 그림 (2) 2023.06.26 망우리의 이중섭 (0) 2022.09.10 서귀포와 통영의 바다, 그리고 이중섭 (0) 2022.08.29 로버트 인디애나가 노래한 사랑과 희망 (0) 2022.06.06